Author Archive

相続放棄のデメリットについて弁護士が解説

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄してはじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。

詳しくは、「相続放棄をしたい方へ」というページで解説しています。

では、相続放棄にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

この記事では、相続放棄のデメリットについて弁護士が解説します。

相続放棄を検討している方は、参考にしてみてください。

1 財産を相続できない

相続放棄によって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらうので、プラスの財産があったとしても相続することはできません。

借金よりもプラスの財産のほうが多かった、というような場合には、損をしてしまうことになります。

2 次の順位の相続人に相続権が移る

相続には順位があり、配偶者は常に相続人になるのですが、配偶者以外の相続人には順位があり、子ども、親、兄弟姉妹の順番になっています。

そして、上の順位の相続人がいる場合には、下の順位の者は相続人とはなりません。

もっとも、相続放棄により、相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったこととなるので、たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合には、次の順位である親に相続権が移ることとなるのです。

そのため、相続放棄をすることを次の順位の相続人に伝えていないような場合には、トラブルとなってしまうこともあり得ます。

3 原則として取り消すことができない

相続放棄は、家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、それが受理されることにより効果が生じるものです。

そして、いったん受理された後に取り消すことは、原則としてできません。

例外的に、取消が認められる場合としては、たとえば、詐欺や脅迫、錯誤による相続放棄があげられますが、取消が認められるハードルは高く、気が変わったなどという理由で取消が認められることは困難です。

そのため、相続放棄を行うかどうかについて、慎重に検討する必要があります。

4 まとめ

この記事では、相続放棄のデメリットについて解説しました。

相続放棄を検討中の方は、相続放棄のデメリットについてしっかりと理解したうえで、相続放棄をするか否かについて決定する必要があるでしょう。

次回の記事では、相続放棄のメリットについて解説するので、あわせてご覧になってみてください。

京都の益川総合法律事務所は、遺産相続事件に力を入れて取り組んでいます。

遺産相続に関係したお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

当事務所は、本年も変わらず、遺産相続、企業法務、交通事故等の事件において、皆様を支援できるよう活動していきます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

内縁主張の相手方がいる遺産相続案件の【お客様の声】

・ご回答者様

男性

・ご年齢

50代

・ご依頼内容

遺産相続

・弁護士の説明はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・解決結果についてご納得頂けましたか。

□非常に納得 ■納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない

・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。

■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない

・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。

今回は多大なる御協力いただき、ありがとうございました。

コメント

被相続人がお亡くなりになり、そのお子さんから、遺産相続関連のご依頼を頂いた案件です。

まずは、他の相続人の方と協議を行い、ご依頼者が全ての遺産を取得する内容で遺産分割協議書を締結しました。

遺産には、不動産も含まれていたのですが、この不動産に、被相続人と約30年間同居している人が当時も居住していました。

そして、その人(以下では「相手方」と言います)から、①自分は被相続人の内縁の立場にあるし、自身も不動産の購入費用を負担しており、不動産を取得する立場にある、②この不動産にずっと居住する権利があるなどの主張がされていました。

まずは、当職が示談交渉を行ったものの、示談交渉では決着がつかず、訴訟提起を行いました。

訴訟においては、裏付け資料をもとに、被相続人が不動産の購入費用を全額負担したことや、内縁関係にあったとしても、相続する権利はないし、ずっと不動産に居住できる権利があるわけではないこと等を適切に主張していきました。

最終的には、①不動産の所有権はご依頼者が有していることを確認した上で、②相手方がご依頼者に賃料を支払うことを内容とする、勝訴的和解を行いました。

ご依頼者としても、ご自身が不動産の所有者であることを確定できた上、継続的に相手方から賃料を取得できることになったため、一定程度ご満足頂ける内容となりました。

和解成立後には、不動産の現状確認のため、ご依頼者と一緒に相手方居住不動産にも行きました。ご依頼者からは、和解後にも、最後まで寄り添って対応してもらえたとのがありがたかったとのお声を頂戴いたしました。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

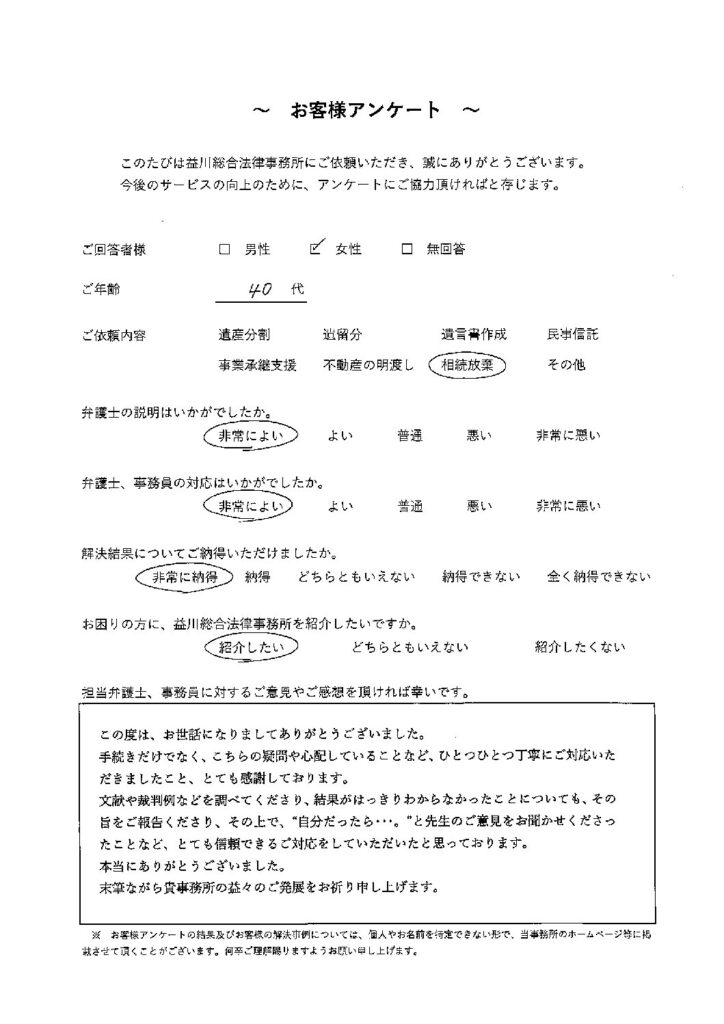

相続放棄を行い財産を取得された【お客様の声】

Warning: Undefined array key "file" in /home/itso20/kyoto-masukawalaw.com/public_html/souzoku.kyoto-masukawalaw.com/wp-includes/media.php on line 1763

・ご回答者様

女性

・ご年齢

40代

・ご依頼内容

相続放棄

・弁護士の説明はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・解決結果についてご納得頂けましたか。

■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない

・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。

■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない

・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。

この度は、お世話になりましてありがとうございました。

手続きだけでなく、こちらの疑問や心配していることなど、ひとつひとつ丁寧にご対応いただきましましたこと、とても感謝しております。

文献や裁判例などを調べてくださり、結果がはっきりわからなかったことについても、その旨をご報告くださり、その上で、”自分だったら…。”と先生のご意見をお聞かせくださった

ことなど、とても信頼できるご対応をしていただいたと思っております。

本当にありがとうございました

末筆ながら貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。

・コメント

相続放棄のご依頼を頂いた案件です。

相続放棄と言っても、全ての財産が取得できないわけではなく、遺産に組み込まれない財産については、相続放棄をした方も取得することが認められています。

また、相続放棄の案件では、一定の行為をしてしまうと、相続放棄が無効とされてしまうため、そのような行為をしないように注意をすることが必要になります。

そして、これらの判断は、実際上、かなり難しいこともあります。

ご依頼頂いた案件は、まさしく、多岐にわたり、そのような微妙な判断が求められる事案でしたが、当事務所においてリサーチを徹底し、明確に回答できる部分については、明確に回答させて頂きました。

また、かなり細かい部分については、裁判例や文献を調べても出てこない部分もあったため、類似裁判例などの考え方に照らせば、このような結論となる可能性があると言った回答をさせて頂いております。

ご依頼者からは、①当事務所が徹底したリサーチを行うこと、②明言できるところと明言できないところを分けるところ、③明言できない部分でも、弁護士がご依頼者の立場に立った場合どのように行動するかをお伝えするところを、大変喜んで頂けました。

一口に相続放棄と言っても、遺産に組み込まれない財産は取得できるため、お悩みの方はお気軽にご相談頂ければと思います。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

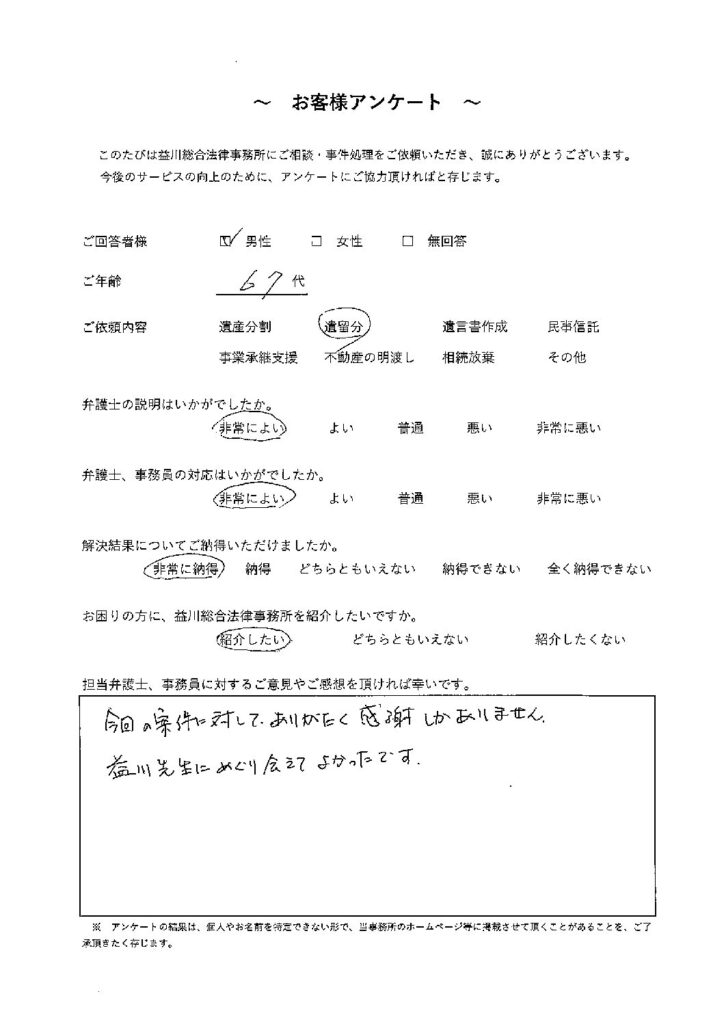

遺留分請求を行った【お客様の声】

Warning: Undefined array key "file" in /home/itso20/kyoto-masukawalaw.com/public_html/souzoku.kyoto-masukawalaw.com/wp-includes/media.php on line 1763

・ご回答者様

男性

・ご年齢

60代

・ご依頼内容

遺留分

・弁護士の説明はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・解決結果についてご納得頂けましたか。

■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない

・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。

■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない

・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。

今回の案件に対して、ありがたく感謝しかありません。

益川先生にめぐり会えてよかったです。

■コメント

「遺産を全て他の兄弟に相続させる」との遺言書があった事案です。

この場合、全財産を取得した相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うのですが、ご依頼者も生前贈与を受けておられたため、慎重な交渉が必要でした。

また、不動産の評価額についても、争いとなった事案でした。

最終的には、ご依頼者が受けていた生前贈与を一切考慮せず、また、不動産の評価額についても当方主張の金額を前提とした和解が成立したため、ご依頼者から大変喜んで頂けました。

遺留分請求を行う方が、生前贈与を受けているケースも多々ありますが、本事案のように、かかる生前贈与を考慮せずに、解決できることもあります。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割における相続人の人数は平均何人ぐらい?

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

当事務所は相続案件に注力しておりますが、遺産分割のご依頼を頂いた際、相続人の人数が2人のこともあれば、10人近くになることもあります。

そして、相続人の数が増えれば増えるほど、話が中々まとまりづらい傾向にあります。

それでは、遺産分割における、相続人の人数は何人ぐらいが多いのでしょうか?

当職の肌感として思う人数はありますが、実際の平均人数は分かっていません。

そのため、今回はその統計データを調べてみました。

1.遺産分割事件における相続人の人数

まず、前提として、今回参照したデータは、令和3年に終結した遺産分割事件における、相続人の人数となります。

そして、令和3年に終結した遺産分割事件の総数は、1万3442件となっています。

それでは、これらの事件毎の、相続人の人数はどうなっているでしょうか?

■相続人の人数(総数1万3442件)

2人 3866件(第1位、約29%)

3人 3655件(第2位、約27%)

4人 2138件(第3位、約16%)

5人 1084件(約8%)

6人 711件(約5%)

7人 482件(約3.5%)

8~10人 691件(約5%)

10人を超える 815件(約6%)

上記のように、遺産分割事件における相続人の人数については、第1位が2人で全体の約29%、第2位が3人で全体の約27%、第3位が4人で全体の約16%となっています。

当職にご依頼頂く案件についても、相続人の方が、2人か3人の時が多いので、おおよそ上記データは当職の肌感覚にも合っています。

もっとも、上記データにおいては、10人を超える相続人がいるケースも、全体の約6%もあります。そこで、以下では、各人数の相続人の属性(子や配偶者など)を予測していきます。

2.人数毎の相続人の属性の予測

まず、2人から4人ぐらいまでは、相続人の属性として、配偶者と子どもで占めている場合が多いと思います。

次に、5人から7人ぐらいについては、子どもが両親よりも先に亡くなった関係で、孫への代襲相続が発生している場合、又は、被相続人に配偶者や子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になっているが、先に亡くなっている兄弟姉妹の方もそれなりにいて、その兄弟姉妹の子どもへの代襲相続が発生している場合が多い印象です。

次に、8人~10人、10人を超える相続人がいるケースについては、先代で相続が発生していたのに、その方々が遺産分割を行っておらず、それがお子さんやお孫さんの代にいって、ようやく遺産分割を行っている場合が多い印象です。

このように、遺産分割を放置しておくと、自身の子どもや孫の代で遺産分割をしなければならなくなり、かなりの人数が遺産分割に関与する必要が出てきます。

そうすると、そもそも話合い自体が困難で、中々話がまとまりづらくなってしまいます。

3.最後に

今回は、遺産分割における相続人の人数はおおよそ何人ぐらいが多いのか、について解説しました。

相続人が多いと、どうしても話がまとまりづらくなってしまいます。

そのため、相続人が多いと予想され、かつ相続人間で揉めて欲しくないとお考えの方は、事前に遺言書を作成しておくのが良いと思います。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。

もし、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また、次回のコラムでお会いしましょう。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割を弁護士に依頼すると解決が長引くの?

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

時々、ご相談者の方から、「遺産分割を弁護士に依頼すると解決が長引きますか?」というご質問を頂くことがあります。

これに対して、私の方からは、「少なくとも私の場合には、これまでご依頼頂いたことによって、解決が長引いたという案件はない印象です」とお答えしています。

私としては、今まで相続人の間でまとまっていない話に、弁護士の立場として介入することで、話を前進させることになるため、結果的に弁護士(私)が入ることで解決が早くなっているのではないかと考えていました。

しかし、私も、実際のデータを調べたことがあるわけではありません。

そこで、今回は、「遺産分割を弁護士に依頼すると解決が長引くのか」について、関連するデータを調べてみました。是非参考になさって下さい。

1.遺産分割事件における弁護士の関与の有無ごとの審理期間

まず、前提として、今回参照したデータは、令和3年に終結した遺産分割事件(遺産分割調停が成立した事件と審判が認容された事件)における、審理期間別の代理人弁護士の関与の有無となります。

要は、終結した遺産分割事件について、審理期間の司法統計をとり、その審理期間別に、それぞれ代理人弁護士が付いていた案件が何件、付いていなかった案件が何件との司法統計をとったものとなります。

それでは、代理人弁護士が付いている案件は、事件が長期化する傾向があるのでしょうか。

まずは、代理人として弁護士が関与している事件の割合を示した後に、代理人弁護士の関与の有無ごとに審理期間のデータをお示しします。

■代理人弁護士の関与の有無(総数6996件)

有り 5939件

無し 1057件

関与割合 84.89%(約85%)

■代理人弁護士の関与が有る事件の審理期間(総数5939件)

1月以内 33件(約0.5%)

3月以内 320件(約5%)

6月以内 835件(約14%、第3位)

1年以内 1706件(約29%、第2位)

2年以内 2000件(約34%、第1位)

3年以内 716件(約12%)

3年を超える 329件(約6%)

■代理人弁護士の関与が無い事件の審理期間(総数1057件)

1月以内 8件(約0.8%)

3月以内 158件(約15%)

6月以内 301件(約28%、第2位)

1年以内 330件(約31%、第1位)

2年以内 211件(約20%、第3位)

3年以内 35件(約3%)

3年を超える 14件(約1%)

上記のように、代理人として弁護士が関与している事件の審理期間は、第1位が2年以内、第2位が1年以内、第3位が6ヶ月以内となっています。

一方、代理人弁護士の関与が無い事件の審理期間については、第1位が1年以内、第2位が6ヶ月以内、第3位が2年以内となっており、このデータだけを見た場合、弁護士が関与したことによって事件が長引いているように見受けられます。

そこで、以下では、自己弁護も兼ねて(笑)、一体なぜデータ上、弁護士が関与した方が、事件が長引いているのかについて、考察します。

2.データ上弁護士が関与している事件の方が長引いている理由

2-1.ご自身で調停をやる事件はそこまで揉めていない

まず、一つ目に考えられる理由として、弁護士に依頼せずに、遺産分割事件を進める案件というのは、そもそも相続人間でそこまで揉めていないのではないかという点です。相続人間で少し話がまとまらない部分はあるけれども、概ねの方向性は合致しているようなケースが多く含まれていると思います。

その証拠に、代理人弁護士が関与していない遺産分割事件については、6ヶ月以内に終結している事件(1ヶ月以内と3ヶ月以内も含めている)が約44%もあります。

遺産分割調停を申し立てると、第1回期日が始まるまでに、おおよそ1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。そして、その後、1ヶ月に1回程度のペースで期日が設定されて、話合いが進められることになります。

そうすると、1ヶ月で終結させようとすれば良くて期日が1回、3ヶ月で終結させようとすればおおよそ期日が2~3回、6ヶ月で終結させようとすればおおよそ期日が4回~5回ほどとなります。

ご自身で調停を行う場合には、弁護士が関与する場合と異なり、期日と期日の間で自己に有利になる証拠の提出や書面の提出をすることも少ないと思いますし、メインは期日で調停委員に話すという内容になるかと思います。

その形で、6ヶ月以内に集結する事件が約44%もある時点で、代理人弁護士が関与していない遺産分割事件については、あまり揉めていないのではないことが推察されます。

2-2.法的主張が多くなる

次に、考えられる理由として、弁護士に依頼すると法的主張が多くなるという点です。確かにこの点は、弁護士に依頼すると期間が長引くと言われる大きな理由だと思います。

一般的に、遺産分割調停などの場合、一方当事者が言いたいことを言っても、法的主張となっていない場合、すぐに切り捨てられてしまうので、時間はかかりません。

対して、弁護士にご依頼頂くと、ご依頼者の言いたいことを法的主張に変えて、裁判所を説得しますので、その法的主張を審理するために、時間がかかってしまうことになります。

私見としては、ご依頼者としても、ご自身の言いたいことをすぐに裁判所に切り捨てられてしまうより、しっかり審理して欲しいのではないかなとは思っておりますが、この点で、事件が長引いてしまうという側面はあると思います。

2-3.データの取り方の問題

次に、考えられる理由として、データの取り方の問題です。

今回のデータは、遺産分割調停や遺産分割審判という、裁判所を介在した手続きについての審理期間となります。

弁護士にご依頼頂かないケースだと、遺産分割調停や審判を申し立てるのは、申し立てる側にとってかなり負担となるものであり、極力、当事者同士で話合おうとされる傾向が強いように思われます。

そうすると、弁護士にご依頼頂かないケースの場合、裁判所を介在させる前に、ある程度当事者間で話をつめていることになり、実際に調停や審判になった際には、争いとなっている部分が明確で、そこを詰めればよいことになります。

また、弁護士にご依頼頂かないケースだと、だれも遺産分割調停や審判を申し立てずに、相続が発生してから数年間が経過しているという案件も、しばしば目にします。

今回のデータの取り方は、相続が発生してからの期間ではなく、あくまで裁判所が関与してからの審理期間となりますので、このようなしばらく放置されていた案件についても、6ヶ月以内に集結したら、6ヶ月以内とデータでは残ることになります。

相続が発生してからの期間という形でデータを取れば、弁護士が関与の有無で、期間にあまり差はつかないのではないかと推察いたします。但し、そのような統計をとっているデータは見当たりませんでした。

3.最後に

今回は、遺産分割を弁護士に依頼すると期間が長引くのかについて、解説しました。

途中で自己弁護も入れましたが(笑)、データ上は、弁護士に依頼すると裁判所の審理期間が長引く傾向にあるようです。

皆様は今回のデータをみて、どのように思われたでしょうか。

途中の自己弁護は、ある種私のポジショントークにすぎないかもしれませんので、話を差し引いて聞いて頂ければと思います。

ただ、私としては、これまでご依頼頂いたせいで、解決が長引いたという案件はない印象なので、最後の自己弁護として、お伝えさせて頂きます(笑)

当事務所は、遺産相続案件に注力していますので、もしご相談等があれば、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

また、次回のコラムでお会いしましょう。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割において寄与分は考慮されにくいのか?

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

遺産分割を行う際、ある相続人が、亡くなった方を献身的に介護しているような場合、その相続人から「寄与分」の主張がされることがあります。

遺産分割の際に、この寄与分が考慮される割合はどのくらいなのでしょうか。

肌感覚として、寄与分の主張は中々認められづらいとの印象がありますが、実際の割合については、私自身も調べたことがありません。

そこで、今回は、司法統計データを調べてみましたので、是非参考にしてみてください。

1.寄与分とは

まず、最初に、寄与分の説明を簡単に行います。

寄与分とは、亡くなった方の財産の形成や維持に特別な貢献をした相続人に認められる、上乗せの相続分を意味します。

例えば、ある相続人が亡くなった方を献身的に介護して介護費用の支出を抑えた場合や、亡くなった方の事業を無給で手伝って財産形成に貢献した場合などに寄与分が認められます。

この寄与分の話は、「寄与分とは」という記事で詳しく解説しているので、興味がある方は、是非参考になさって下さい。

2.寄与分が考慮される割合

それでは、遺産分割事件の際に、この寄与分が考慮される割合はどれくらいなのでしょうか?

今回参照したデータは、令和3年に終結した遺産分割事件(遺産分割調停が成立した事件と審判が認容された事件)のうち、寄与分が考慮された割合となります。

結果は、下記の通りです。

■寄与分の考慮の有無(総数6996件)

有り 134件

無し 6862件

考慮割合 1.91%(約2%)

遺産分割事件において、寄与分が考慮される割合は約2%のようです。

遺産分割事件50件のうち、1件しか寄与分が考慮されていません。

寄与分は中々考慮されづらいと思っていましたが、ここまで考慮されていないとは思いませんでした。

というのも、これまでの私の経験上、肌感覚にはなりますが、遺産分割案件を12件ぐらいやれば、1件ぐらいは寄与分が考慮されていた印象があるからです。

3.寄与分が遺産の総額に占める割合

遺産分割事件において寄与分が考慮されたとして、その寄与分は遺産の総額に対して、どのくらいの割合を占めているのでしょうか。

その結果は、下記の通りになります。

■寄与分が遺産の総額に占める割合(総数134件)

10%以下 74件(1位、約55%)

20%以下 19件(2位、約14%)

30%以下 5件(6位、約4%)

50%以下 13件(4位、約10%)

50%を超える 8件(5位、約6%)

不詳 15件(3位、約11%)

上位のように、寄与分が遺産の総額に占める割合は、10%以下や20%以下のものが多いですが、中には50%を超えているものもあるようです。

但し、寄与分が遺産の総額に占める割合が大きい案件は、そもそも遺産の総額が小さいため、高い割合が出ているのだと思われます。

例えば、寄与分が100万円認められたとしても、遺産の総額が1億円であれば、遺産の総額に占める割合は1%になりますし、逆に遺産の総額が200万円であれば、その寄与分が遺産の総額に占める割合が50%となります。

4.最後に

今回は、遺産分割事件において、寄与分が考慮される割合がどれくらいかについて、解説しました。

結論として、寄与分が考慮される割合は、全体の約2%となります。私自身は、かなり低い数字だなと感じましたが、皆様はどのように感じられたでしょうか。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しております。お困りの際には、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

相続建物の無償使用が特別受益になるの?

相続人の一人が、被相続人の建物に無償で居住していた場合、他の相続人から、「特別受益」に該当する旨の主張がされることがあります。

被相続人の建物を無償で使用することは、「特別受益」に該当するのでしょうか。

今回は、相続建物の無償使用が「特別受益」に該当するかについて、京都の弁護士が解説します。遺産相続において、相続人の一人が建物を無償使用していることが問題になりそうな方は、是非参考になさって下さい。

1.特別受益とは

まず、前提として、特別受益について、簡単に説明します。

特別受益とは、特定の相続人が遺言によって財産を譲り受けたり、生前に遺産の前渡しとなるような贈与などによって受けた利益のことをいいます。

特別受益を受けた相続人がいる場合、相続人間の公平の観点から、その相続人の遺産からの取り分を減らすことになります。その計算を、「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

このように、その相続人が受けた利益が、特別受益に該当する場合には、特別受益の持ち戻し計算が行われて、その相続人の遺産からの取り分が減ることになるのです。

特別受益については、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事で、詳しく解説していますので、興味がある方は是非参考になさって下さい。

2.同居している場合

それでは、相続人の一人が、被相続人の建物に無償で居住していた場合には、かかる無償使用が「特別受益」に該当するのでしょうか?

まずは、被相続人と同居しているケースについて解説します。

こちらの場合には、相続人による建物の無償使用が、「特別受益」に該当することはありません。

なぜなら、被相続人との同居の場合には、相続人は単なる占有補助者にすぎません。相続人に、独立の占有権限があるとは認められず、使用借権(建物を借りる権利)は認められないためです。

この理由については、法的にもややこしいので、参考程度にして頂ければと思います。

3.別居している場合

それでは、被相続人と同居していない場合はどうでしょうか?

こちらの場合にも、一般的には、相続人による建物の無償使用は、「特別受益」に該当しないとされています。

理由としては、下記の通りです。

①建物の無償使用は、被相続人からの恩恵的な要素が強く、遺産の前渡しという性格が薄い

②建物の使用借権(無償で借りる権利)は、第三者に対する対抗力がないため、明け渡しも容易であり、経済的価値がないものと評価できる

③賃料相当額を特別受益とすると、かなり大きな金額となり、遺産の総額と比べても大きくなってしまう

これらの理由により、別居している場合にも、建物の無償使用は「特別受益」に該当しないとされています。

■収益物件を無償で使用していた場合

被相続人がアパートやマンションなどの賃貸不動産を所有していて、その一室を相続人が無償で使用している場合にも、「特別受益」に該当しないのでしょうか?

その相続人がいなければ、その一室も賃貸でき、賃料が取得できたのですから、他の相続人からも、「特別受益」に該当する旨の主張をされることが多いです。

しかし、一般的には、この場合にも、「特別受益」には該当しないとされています。この場合においても、被相続人からの恩恵的な要素が強く、遺産の前渡しと評価することが難しいためです。

4.相続発生後から遺産分割までの賃料請求はできるか?

生前の相続建物の無償使用が「特別受益」に該当しないとしても、相続発生後から遺産分割までの賃料請求は認められるのでしょうか?

生前、被相続人と相続人が同居していた場合については、最高裁判例上、賃料請求が否定されています。これは、「被相続人と同居の相続人の間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される」ためです。

対して、被相続人と相続人が同居していない場合については、どうでしょうか?

この点について、当職の知る限り、最高裁判例はありませんが、実務上は、やはり賃料請求が否定される傾向です。

5.最後に

今回は、相続建物の無償使用が「特別受益」になるかについて、解説しました。

結論としては、否定となっており、他の相続人の立場からすれば、残念な結論になっていると言えるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。

遺産相続でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割において特別受益が考慮される割合は何%?

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

遺産分割を行う際、特定の相続人が、亡くなった方から生前贈与などを受けていた場合、他の相続人が特別受益の主張を行うことになります。

遺産分割の際に、この特別受益が考慮される割合はどのくらいなのでしょうか。

私が弁護士として関与する際には、特別受益の主張をして、認められることも多いのですが、私自身も実際の割合については、正直よく分かっていません。

そこで、今回は、最新のデータを調べてみましたので、もし良かったら参考になさって下さい。

1.特別受益とは

まず、前提として、特別受益の説明を簡単に行います。

特別受益とは、特定の相続人が、亡くなった方から遺贈や生前贈与などによって受けた利益をいいます。

遺贈や生前贈与を受けた相続人がいる場合には、法律上、その相続人の取り分を減らすことができ、その計算方法を「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

要は、一部の相続人が、亡くなった方から生前贈与などを受けていた場合には、他の相続人との間に不公平が生じるので、遺産の取り分を減らせる制度になります。

この特別受益の話は、「遺産分割と生前贈与の関係について」という記事で詳しく解説しているので、興味がある方は、是非参考になさって下さい。

2.特別受益が考慮される割合

それでは、遺産分割事件において、この特別受益が考慮される割合はどれくらいなのでしょうか?

今回参照したデータは、令和3年に終結した遺産分割事件(遺産分割調停が成立した事件と審判が認容された事件)において、特別受益が考慮された割合となります。

結果は、下記の通りです。

■特別受益の考慮の有無(総数6996件)

有り 588件

無し 5693件

不詳 715件

考慮割合 9.36%(約10%)

遺産分割事件において、特別受益が考慮される割合は約10%のようです。

遺産分割事件10件のうち、1件しか特別受益が考慮されていません。

当初の私の予想では、3件に1件ぐらいは特別受益が考慮されていると思っていたので、この結果は正直驚きました。

以下では、なぜ特別受益を考慮される割合がこんなに低いのかについて、考察していきます。

3.なぜ特別受益を考慮される割合が低いのか

3-1.当事者から主張されていない

弁護士からすれば当然なのですが、当事者から、特別受益の主張がされなければ、裁判所は、その点を一切考慮しません。

当事者から主張されていない生前贈与などは、なかったものとして扱われます。

裁判所は、当事者から特別受益の主張が出なければ、その点を考えることすらしないのです。

弁護士が相手方の代理人になっているケースでも、相手方から生前贈与の主張が出てこないこともあるので、この点は特別受益が考慮される割合が低いことに関係していると思います。

3-2.当事者から証拠が提出されない

裁判所においては、事実を、証拠を基に認定します。

特別受益の主張をして、相手方が認めるケースは証拠も不要ですが、実際そのようなケースはあまりないので、特別受益の主張をする側が、生前贈与などを裏付ける証拠を提出する必要があります。

そして、この証拠の収集については、弁護士でなければ、難しい側面があります。

(弁護士同士でも、この証拠収集への熱量は人によって異なります。)

結局、他の相続人などから、生前贈与の主張がされても、有効な証拠が提出されずに、特別受益が認定されないことが多いのだと思います。

4.最後に

今回は、遺産分割事件において、特別受益が考慮される割合がどれくらいかについて、解説しました。

全体として、約10%という数字を、どのように感じられたでしょうか。

私はかなり低いと感じましたが、これは人によって評価が違うと思います。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。

もしお困りのことなどがあれば、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

■参考

令和3年 司法統計年報 3家事編

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。