遺産分割

多額の生前贈与を受けている相続人がいる場合の対処方法

高額な生前贈与を受けた相続人がいる場合、単純に法定相続分に従って遺産分割するだけでは不公平になってしまいます。

公平に分けるには、贈与を受けた相続人の相続分を減らすため、「特別受益持戻計算」をしなければなりません。

生前贈与によって遺産が減って十分な財産を受け取れない場合には、「遺留分侵害額請求」もできる可能性があります。

今回は、多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合の対処方法を、遺産分割と遺留分侵害額請求の2パターンに分けて、京都の弁護士がお伝えします。

1.特別受益の持戻計算をする

相続人へ多額の生前贈与が行われると、受贈者には「特別受益」が発生する可能性があります。

特別受益とは、相続人が遺言や贈与によって受ける特別な利益です。

贈与の場合、以下のものが特別受益となります。

- 婚姻や養子縁組のための贈与

- 生計の資本としての贈与

1-1.特別受益となる生前贈与の具体例

よくある生前贈与による特別受益の例をみてみましょう。

- 結婚するときに親から持参金をもらった

- 結婚するときにパートナーと住む家の資金を出してもらった

- 養子縁組するときに居住用の不動産を用意してもらった

- 事業を起こすときに資金を出してもらった

- 留学費用などの高額な学費を出してもらった

- 親から高級車を買い与えてもらった

但し、上記がすべて特別受益になるとは限りません。

例えば、学費を出してもらったケースでは、ご家族の経済状況や他の相続人との取り扱いの差なども考慮して特別受益となるかどうかが決定されます。

特別受益に該当するかどうか判断に迷ったら弁護士へ相談しましょう。

1-2.特別受益の持戻計算とは

特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益の持戻計算を適用して遺産分割を公平に行うことができます。

特別受益の持戻計算とは、受益者の受けた特別受益の分、受益者の相続分を減らすための計算方法です。

持戻計算をすれば、受益者の受け取り分が減って他の相続人の受け取り分が増え、最終的に公平に遺産分割ができます。

1-3.特別受益の持戻計算の具体例

遺産の価額は4,300万円、子ども3人(長男、次男、長女)が相続人となり、長男へ2,000万円の生前贈与が行われていた。

この場合、遺産である4,300万円に長男へ贈与された2,000万円を足します。

すると全体は6,300万円となります。これを法定相続分(3分の1)に応じて割り付け、それぞれの取得分は2,100万円ずつとなります。

但し、長男はすでに2,000万円受け取っているので、100万円しか受け取れません。次男と長女はそれぞれ2,100万円ずつ相続できます。

1-4.特別受益の持戻計算は免除されている可能性も

被相続人は、自分の意思で特別受益の持戻計算を免除できます。

遺言書に「特別受益の持戻計算はしない」と書かれていたら、他の相続人の希望があっても持戻計算を適用できません。

また、20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産が贈与された場合には、被相続人による持戻計算免除意思が推定されます。

1-5.特別受益の持戻計算を適用する方法

特別受益の持戻計算を適用するには、遺産分割協議の場で他の相続人が特別受益を主張する必要があります。

何も言わなければ、法定相続分に応じて遺産分割される可能性が高いと考えましょう。

受贈者が特別受益の存在を否定すると、話し合い(協議)では解決するのは難しくなります。

その場合、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てなければなりません。

審判になると、裁判所が特別受益の有無や金額を判断し、適切な遺産分割の方法を決定します。

2.遺留分侵害額請求をする

生前贈与の額が大きくなると、特別受益の持戻計算を行っても相続人が十分な遺産を受け取れない可能性があります。例えば、全財産を生前贈与されてしまったら、他の相続人は一切遺産を受け取れません。

そのような場合、相続人が「遺留分侵害額請求」により遺産に相当するお金を請求できる可能性があります。

2-1.遺留分の割合

子どもや配偶者が相続人に含まれる場合、遺留分割合は遺産全体の2分の1です。

親や祖父母などの直系尊属のみが相続人になる場合、遺留分割合は遺産全体の3分の1になります。

遺留分権利者が複数いる場合、上記の割合をそれぞれの相続人の法定相続分に応じて分配します。

2-2.遺留分侵害額請求の効果

遺留分侵害額請求をすると、侵害された遺留分を「お金」として取り戻せます。

例えば、3人の子どもが相続人になる場合で遺産額が600万円、亡くなる1年前に長男へ3,000万円の生前贈与が行われていたとしましょう。

この場合、次男と長女にはそれぞれ6分の1の遺留分が認められます(遺留分割合2分の1×各人の法定相続分3分の1)。

そこで長男に対し、3600万円×6分の1=600万円の遺留分侵害額請求権が認められ、次男と長女はそれぞれ長男に対し、600万円の支払いを求めることが可能です。

但し、遺産額の600万円を次男と長女で分割した場合には、次男と長女がそれぞれ300万円ずつ取得していることになるため、長男に対しては、300万円の支払いを求めることができるにとどまります。

2-3.遺留分侵害額請求の方法と期限

遺留分侵害額請求を行使したい場合、それぞれの遺留分権利者が侵害者に対し、任意の方法で請求すれば足ります。

口頭やメールなどでもかまいませんが、内容証明郵便を使うとより大きなプレッシャーをかけられるでしょう。

但し、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。時効を確実に止めるには内容証明郵便が最適です。

弁護士を交渉代理に立てるとスムーズに支払いを受けられるケースが多いので、もめてしまいそうなケースではぜひご検討ください。

3.最後に

京都の益川総合法律事務所では、相続人の方々へのサポートに力を入れています。不公平な生前贈与に納得できない方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

相続不動産の評価方法や基準時について

不動産を相続したら「評価」をしなければなりません。

現金や預金と異なり不動産の価値は日々変動するので、「いつの時点の価値」を基準とすべきかが問題になります。

また相続税を計算する際にも時価とは異なる特殊な計算方法が適用されるので、正しい評価方法を理解する必要があります。

今回は相続不動産の評価方法について、京都の弁護士が解説します。土地や建物、マンションなどの不動産を相続された方はぜひ参考にしてみてください。

1.不動産を評価する「タイミング(時点)」について

不動産の価値は日々変動するので、遺産分割や特別受益となる生前贈与があった場合などには「いつの時点の評価額を基準にすべきか」決めなければなりません。

法律実務では、以下の時点における評価額を採用すべきと考えられています。

- 遺産分割の場合は遺産分割時

- 特別受益の場合には相続開始時

- 遺留分侵害額請求の場合には相続開始時

また税制上、相続時精算課税制度が適用される場合には「贈与時」の評価額が適用されます。

それぞれについて、解説します。

2.遺産分割の場合は遺産分割時

遺産分割が行われる場合には、遺産分割時の「時価」を基準に不動産を評価します。

遺産分割時とは、相続人たちが実際に話し合いを行って遺産分割協議や調停をするタイミングです。そのときの「不動産の時価」を調べて不動産の価額とします。

時価は不動産会社へ無料の査定を申し込めば提示してもらえます。

また、法律実務では、固定資産評価額を基に不動産の時価を判断することも多いです。

具体的には、一般的に土地の固定資産評価額は時価の7割程度とされているため、土地については固定資産評価額に7分の10を掛けた金額を時価とします。対して、建物の時価は固定資産評価額を基準に判断することが多い印象です。

相続人間で意見が割れる場合には不動産鑑定士に依頼して鑑定をしなければならない可能性もあります。

3.特別受益の評価は相続開始時

特別受益がある場合にも不動産の評価が問題となります。

たとえば不動産が生前贈与された場合、贈与時なのか相続開始時なのか特別受益の持戻計算を適用する遺産分割時なのか、3パターンの評価時が考えられるでしょう。

法律実務では「相続開始時の時価」が採用されています。

つまり「被相続人が死亡した時点」における不動産の時価が特別受益で贈与された不動産の評価額となります。

遺産分割の対象となる他の不動産は「遺産分割時の時価」で評価されるので、贈与された財産とは評価時が異なります。

4.遺留分侵害額請求の評価時点は相続開始時

遺留分侵害額請求をするときにも不動産を評価しなければなりません。

遺留分侵害額請求とは、配偶者、子どもや親などの相続人が遺留分を侵害されたときに最低限の遺産保障分である遺留分を取り戻すための手続きです。

遺留分侵害額請求における遺産の評価基準時は「相続開始時」となります。

遺留分侵害額請求を行うタイミングではないので、混乱しないよう注意しましょう。

5.相続時精算課税制度における不動産評価基準時

相続時精算課税制度を適用する際にも不動産の評価方法が問題となります。

相続時精算課税制度とは、親や祖父母などの直系尊属が子どもや孫などの直系卑属へ資産を生前贈与するときに最大2500万円分が非課税となる制度です。

贈与された資産は相続発生時に相続財産に組み入れられてまとめて相続税の課税対象になります。そこで、贈与された不動産がいつのタイミングで評価されるのか、贈与時か相続発生時なのか定めなければなりません。

相続時精算課税制度を適用する場合、生前贈与された資産は「贈与時」のタイミングで評価するので、正しく把握しておきましょう。

6.相続税における不動産評価方法

相続税を計算する際には、時価とは異なる特殊な評価方法を適用します。

6-1.土地の場合

土地の場合には基本的に「相続税路線価」を使って評価します。相続時路線価とは、道路に面した宅地の1平方メートルあたりの単価をいいます。

路線価がわかれば、路線価に土地の面積を掛け算すると不動産の評価額を求められます。

相続税路線価の設定のない場所では、土地の固定資産評価額に一定の倍率を掛け算して評価額を求める「評価倍率」という方法を用います。

相続税路線価や評価倍率を適用すると、不動産の価額は時価の約80%程度になります。

各地の路線価や評価倍率は、下記の国税庁のサイトで公表されています。

https://www.rosenka.nta.go.jp/

6-2.建物の場合

建物の場合には「固定資産税評価額」を用いて評価します。

調べたいときには役所へ行って固定資産評価証明書を申請しましょう。

6-3.マンションの場合

マンションの場合にも土地や建物と基本的な考え方は同じです。

マンションの建物部分(専有部分)については「固定資産評価額」で評価し、敷地権の部分については「相続税路線価」で計算し、双方を合算します。

以上のとおり、現預金と不動産を比較すると、不動産の方が評価額は下がります。

この性質を利用し、生前に現預金を使って不動産を購入すると、遺産の評価額を下げて節税する方が多数おられます。

7.最後に

京都の益川総合法律事務所では遺産相続された方へのサポートに注力しています。

不動産の評価方法に迷われた方、遺産分割や遺留分侵害額請求を行う必要のある方はお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

甥や姪が相続人になる場合と遺産相続の注意点

相続が発生したとき、甥や姪が相続人になるケースがあります。

甥姪の父母である被相続得人の兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合です。

今回は、甥姪が相続人になる際の遺産相続における注意点を、京都の弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.甥姪は第3順位の法定相続人

甥姪が相続人になるのはどういったケースなのでしょうか?

それは、甥姪の父や母である「被相続人の兄弟姉妹」が、被相続人より先に死亡しているケースです。

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人になるので、被相続人に子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が相続権を取得します。

ただ、親である兄弟姉妹が先に死亡しているケースもあるでしょう。その場合には、

「代襲相続人」として甥姪が遺産を相続するのです。

1-1.代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡している場合において、相続人の子どもが相続することを言います。

例えば、子どもの子どもである「孫」や兄弟姉妹の子どもである「甥姪」が該当します。

被相続人より子どもが先に死亡していれば孫が代襲相続人になりますし、被相続人より兄弟姉妹が先に死亡していれば甥姪が代襲相続人になります。

代襲相続人は被代襲者の地位をそのまま引き継ぐので、親である兄弟姉妹が相続権を取得していれば、甥姪は兄弟姉妹と同じだけの法定相続分を引き継ぎます。

1-2.甥姪が複数いる場合

甥姪が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を「甥姪の頭数」によって分配します。

例えば、被相続人の弟が3分の1の法定相続分を有しており、被相続人より先に死亡したとしましょう。弟には2人の子ども(被相続人の甥姪)があるとします。

この場合、2人の甥姪の法定相続分は、3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

1-3.甥姪の子どもは代襲相続しない

甥姪も被相続人より先に死亡していた場合、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹などの本流ではない血族を「傍系血族」といいますが、傍系の場合には代襲相続は一代限りとされているからです。

甥姪が被相続人より先に死亡していた場合だけではなく、相続欠格者となった場合や相続人として廃除された場合にも甥姪の子どもは再代襲相続できません。

2.配偶者がいる場合の甥姪の法定相続分

相続人が甥姪だけであれば、それぞれの法定相続分は人数で等分になるだけです。

一方、配偶者があると法定相続分が異なってきます。

配偶者と甥姪が相続人になる場合、配偶者に4分の3、甥姪に4分の1の相続分が認められます。

法定相続分の求め方が分かりづらい場合、お気軽に弁護士までご相談ください。

3.甥姪には遺留分がない

甥姪が相続人になることが予想される場合、被相続人が遺言書を作成して「甥姪には相続させない」と書き残している事例もよくあります。この場合、甥名は遺産を相続できません。

また、甥姪には遺留分も認められないので注意が必要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

子どもや孫などの相続人であれば「遺留分」が認められるので、不公平な遺言があっても最低限「遺留分」の取り戻しを請求できます。

一方、甥姪には遺留分が認められないので、遺言で「遺産を相続させない」と書かれてしまったら何も請求できません。

4.他の相続人との間で遺産分割がまとまらない場合の対処方法

甥姪が代襲相続すると、他の相続人との間で遺産分割協議がまとまらないケースがよくあります。

甥姪と他の相続人(配偶者や叔父叔母)はふだんからあまり交流がないケースも多く、他の相続人からすると「甥姪に遺産を分けたくない」と考える傾向があるためです。

遺産分割協議でもめてしまったときには、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることになります。

調停では、調停委員が間に入って話し合いを調整してくれます。

5.甥姪は借金に気づかないケースも多い

被相続人が借金を残している場合、甥姪が気づかないケースも多いので注意が必要です。

先順位者である子どもや親が相続放棄してしまったために債権者が甥姪へ借金の支払いを求めてくる事例が少なくありません。

借金を引き継ぎたくない場合には、相続放棄や限定承認を行う必要があります。

ただし、これらの手続きには「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」という期限があります。

債権者から連絡が来て借金を相続したことを知ったら、早めに家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述をしましょう。

6.最後に

京都の益川総合法律事務所は、相続案件に積極的に取り組んでいます。

相続問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

寄与分とは

相続人の中に被相続人を介護するなどして「財産維持に特別な貢献をした」人がいる場合、「寄与分」が認められます。

寄与分のある相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を受け取れる可能性があります。

ただし、介護をしたからといって必ず寄与分が認められるわけではありません。

今回は寄与分とはなにか、特別寄与料との違い、どういったケースで認められるのかなどを、京都の弁護士がわかりやすく解説します。

1.寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の形成や維持に特別な貢献をした相続人に認められる、上乗せの相続分を意味します。

たとえば、被相続人を献身的に介護して介護費用の支出を抑えた相続人、被相続人の事業を無給で手伝って財産形成に貢献した相続人などに寄与分が認められます。

被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人がいる場合、他の相続人と同様に法定相続分通りに遺産分割すると、かえって不公平となってしまうこともあります。

そこで、貢献のある相続人には「寄与分」を認め、他の相続人より多くの遺産を受け取れるようにしているのです。寄与分は、相続人間の実質的な平等を実現するための制度と言われています。

2.寄与分が認められる人や条件

寄与分が認められるのは「被相続人の財産維持や形成に特別の貢献をした相続人」です。

以下で寄与分が認められる人の条件をみていきましょう。

2-1.被相続人の財産維持や形成に貢献

まずは被相続人の財産維持や形成に対し、具体的に貢献しなければなりません。

精神的な励ましなどをしても寄与分は認められません。

2-2.特別の貢献をした

貢献は「特別」でなければなりません。親族として当然の義務の範囲であれば、介護や扶養をしても寄与分は認められないと考えましょう。

2-3.相続人

寄与分が認められるのは相続人のみです。相続人以外の親族が献身的に介護しても寄与分は認められません。

ただし2019年7月1日、法改正によって一定範囲の親族には「特別寄与料」が認められるようになりました。たとえば長男の嫁や孫などが被相続人を献身的に介護した場合、相続人に対して「特別寄与料」というお金を請求できる可能性があります。

特別寄与料は寄与分とは異なりますが、寄与に応じたリターンを得られるという意味では寄与分に共通した性質を持つといえるでしょう。

3.寄与分の類型

寄与分には以下の4つの類型があります。

3-1.介護や看護を行った

1つ目は、被相続人を介護したり看護したりした相続人の寄与分です。親族として当然なすべき限度を超えて献身的に介護、看護した場合には寄与分が認められます。

たとえば、仕事を辞めて10年以上被相続人を介護し続けた場合などには寄与分が認められる可能性が高いです。

3-2.事業を手伝った

被相続人の事業を無給や薄給で手伝ったケースでも、寄与分が認められます。

たとえば、被相続人が商店を経営している場合、農業や漁業を営んでいる場合などに子どもが無給で10年以上労働力を提供し続けた場合などです。

正当な報酬を受け取っていると特別な寄与とはいえないので寄与分は認められなくなります。

3-3.扶養した、生活費を支援した

生活の面倒を見た場合にも寄与分が認められます。

たとえば、被相続人と同居して扶養したり、毎月生活費を送金し続けたりした場合などです。

ただし、親族には扶養義務があるので、寄与分が認められるには義務の範囲を超えた扶養をしなければなりません。

3-4.財産を管理した

被相続人の財産を適切に管理して維持に貢献した場合にも寄与分が認められる可能性があります。

4.寄与分を主張する方法

相続人の中に寄与分を主張したい人がいる場合、遺産分割の際に「寄与分を認めるべき」と主張しなければなりません。

自分から言わないと他の相続人の方から寄与分を認めるケースは少ないので、寄与分を認めてもらいたければ、寄与分の主張が必要となります。

遺産分割協議の際、相続人全員が寄与分を考慮した遺産分割方法に合意できればその内容に従って遺産を受け取れます。

一方、寄与分を認めない相続人が1人でもいたら、遺産分割協議は成立しません。

その場合に寄与分を主張するのであれば、家庭裁判所で遺産分割や寄与分を求める調停、審判を申し立てる必要があります。

まずは、調停を先に申し立てて、不成立になったときに審判へ移行する例が多数です。審判になると、審判官が寄与分の有無や金額、遺産分割方法を決めるので、反対する相続人がいても寄与分を受け取れる可能性があります。

有利な内容の審判を出してもらうには、具体的にどういった寄与をしたのか、いくらくらいの評価額になるのかなど明らかにしなければなりません。ご自身では適切に対応しにくいでしょうから、弁護士までご相談ください。

5.最後に

京都の益川総合法律事務所は遺産相続案件への対応に力を入れています。

寄与分が認められるかどうか知りたい方、主張したいけれども他の相続人に反対されている方、他の相続人が寄与分を主張してきた方など、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書の効力、無効になる場合をパターンごとに弁護士が解説

「遺言書にはどのような効力が認められるのでしょうか?」

といったご相談を受けるケースがよくあります。

遺言書を作成すると相続分の指定や相続人以外の人への遺贈など、さまざまな事項を指定できます。相続トラブルを防ぐ効力もあります。

ただし認知症の方が遺言書を作成すると無効になってしまうリスクがあるので、遺言書を作成されるのであれば、元気なうちに早めに作成される方がよいです。

今回は遺言書の効力、無効になるケースや有効な遺言書を作成する方法について、京都の弁護士が解説します。

1.遺言書で指定できること

遺言書にはさまざまな効力があります。

まずは遺言によって何を指定できるのか、代表的な事項をお伝えします。

- 相続分の指定

- 遺産分割方法の指定

- 一定期間における遺産分割の禁止

- 遺贈

- 寄付

- 子どもの認知

- 相続人の廃除や取消し

- 遺言執行者の指定

- 特別受益持戻し計算の免除

- 生命保険受取人の指定や変更

遺言書には相続トラブル予防の効力がある

遺言書には相続トラブルを予防する効力も期待できます。

例えば、遺産分割方法を指定しておけば、相続人が遺産分割協議を行う必要がありません。意見が合わなくて対立してしまうトラブルを防げるでしょう。

遺言執行者を指定しておけばスムーズに遺言内容を実現できるので、遺言書が無視されたり放置されたりするトラブルを防げます。

死後にトラブルを防いでご希望を実現したいなら、遺言書の作成を検討しましょう。

2.遺言書が要式違反で無効になるパターン

遺言書に効力が認められない1つ目のパターンは「要式違反」です。

自筆証書遺言の場合、自分で要式を守った遺言書を作成しなければなりません。

要式を守らない遺言書は無効です。

よくある間違いをみてみましょう。

2-1.自筆していない部分がある

自筆証書遺言は、遺産目録の部分以外すべて自筆しなければなりません。

一部でもパソコンを使ったり代筆をお願いしたりすると無効になります。

2-2.日付を入れない

日付を入れ忘れると無効です。「○月吉日」など、日付を特定しない場合も無効になるので必ず年月日まで記入しましょう。

2-3.署名押印を忘れる

署名押印を忘れると遺言書に効力が認められません。

2-4.加除訂正方法を間違える

遺言書を書き間違えたときの加除訂正方法については、法律によって細かいルールが定められています。

きちんと従わないと無効になってしまうので正しい知識をもって対応しましょう。

3.遺言能力がなくて遺言書が無効になるパターン

遺言書の要式を守っていても「遺言能力が失われた状態で作成した」場合、無効になります。

3-1.遺言能力とは

遺言能力とは、遺言書を作成する意味を理解し、死後に遺言書によってどういった効果が発生するのかわかる能力です。

有効に遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。

基本的には15歳以上の人に遺言能力が認められますが(民法961条)、認知症が進行して事理弁識能力が低下すると「遺言能力がない」と判断される可能性があります。

遺言能力のない人が作成した遺言書は無効であり、重度な認知症の方が遺言書を作成しても、効力が認められない可能性が高くなります。

3-2.遺言能力があるかどうかの判断基準

遺言能力があるかどうかについては、以下のような要素によって判断されます。

■医学的な診断、医師の意見

まずは医学的な診断や検査結果が重要な考慮要素となります。

例えば、以下のようなものは判断の指標として重要視されるでしょう。

- 遺言書を作成した当時の診断書、カルテ

- 要介護認定の有無や程度

- 要介護認定時に提出された資料

- 介護施設での記録

- 介護日誌

- 長谷川式スケールの点数

■当時の本人の言動

遺言者本人が作成当時、どういった言動をとっていたかも考慮されます。

例えば、日常的に徘徊や妄想など、異常な行動や言動があれば遺言能力がなかったと判断される可能性が高まります。

判断能力が十分だった頃の行動や言動と、実際の遺言内容との間に大きな剥離がある場合にも、遺言能力が怪しまれる可能性があります。

■遺言書の内容や表現

遺言書の内容や表現そのものも遺言能力の判断の指標になります。

例えば、複数の収益不動産や株式の遺産分割方法を指定するなど、複雑な遺言内容であれば高度な判断能力が必要です。難しい、遺言内容であるにもかかわらず本人の能力に不安があれば、遺言能力がないとされる可能性が高まります。

反対に、少額の預金を特定の相続人に残すだけ、全財産を配偶者に残すだけなどの簡単な内容であれば、遺言能力が認められやすいでしょう。

4.遺言書の効力に疑問がある場合には

「遺言書が無効なのではないか」と考えられる場合、まずは他の相続人や受遺者と話し合って遺言書に従うべきかどうか検討されることになります。全員が納得すれば、遺言書を無視して、遺産分割協議で遺産を分けることも可能となります。

話し合っても合意できないなら、家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てられることになります。

それでも合意が難しければ、最終的に地方裁判所で遺言無効確認訴訟が提起されます。

5.最後に

遺言書を作成するのであれば、適切な方法で作成する必要があります。

遺言書の有効性を巡ってトラブルが発生すると、熾烈な争いに発展して紛争が長期化するケースも多々あります。

いずれの場合でも、弁護士によるサポートが必要になるので、困ったときには京都の益川総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

配偶者居住権についての相続法改正

近年、相続法が改正されて「配偶者居住権」が新設されました。

配偶者居住権とは、夫や妻に先立たれて遺された配偶者が家に住み続ける権利です。

相続時に配偶者が配偶者居住権を取得すると、家の所有権を取得するよりも有利に遺産分割をできる可能性があります。

ただし、配偶者居住権にはデメリットもあるので、正しく理解した上で対応を決めていただいた方がよいです。

そこで、今回は配偶者居住権に関する相続法改正について京都の弁護士が解説します。

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権は、相続開始時に被相続人(亡くなった方)の所有する自宅に居住していた配偶者に認められる権利です。

配偶者が配偶者居住権を取得すると、所有権がなくても家に住み続けることができます。

また、所有権は配偶者以外の別の相続人が取得するので、家の権利が「所有権」の部分と「配偶者居住権」の部分に分かれます。

1-1.配偶者居住権が発生するケース

配偶者居住権が発生するのは、以下の場合です。

- 遺産分割で配偶者が配偶者居住権を取得する場合

- 被相続人が遺贈によって配偶者居住権を取得させた場合

- 死因贈与契約によって配偶者が配偶者居住権を取得した場合

ただし、自宅を被相続人や配偶者以外の第三者と共有している場合、配偶者居住権は設定できません。

1-2.配偶者居住権の期間

配偶者居住権の期間は自由に定められます。たとえば10年としてもかまいませんし、終身(配偶者が亡くなるまで)としてもかまいません。期間が短い方が、配偶者居住権の評価額は低くなります。

1-3.配偶者居住権と登記

配偶者居住権は登記できる権利です。

登記しないと配偶者は第三者へ配偶者居住権を対抗できないので、遺産分割などで配偶者居住権を取得したら早めに法務局で登記の申請をしましょう。

2.配偶者居住権には相続税がかかる

配偶者が配偶者居住権を取得した場合、評価額に応じて相続税が課税されます。

配偶者居住権の相続税評価額は、物件価額や配偶者居住権の存続期間、建物の耐用年数等の条件によって変わります。

基本的な計算式は、以下のとおりです。

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm

ただし、配偶者が遺産相続する場合には、相続税の配偶者控除が認められ、法定相続分または1億6千万円までの分が控除されるので、実際に配偶者が相続税を納める事例はあまり多くないでしょう。

3.配偶者居住権を取得するメリット

3-1.家に住み続ける権利が保障される

配偶者が配偶者居住権を取得すると、権利が存続する間は家に住む権利が保障されます。

被相続人亡き後の配偶者の生活が守られるメリットがあるといえるでしょう。

3-2.他の遺産を相続しやすくなる

配偶者居住権の評価額は、所有権よりも低くなりますし、配偶者居住権を設定すると子どもなどの他の相続人が所有権を相続します。

遺産分割時、配偶者が配偶者居住権を取得して子どもなどの他の相続人が所有権を取得すると配偶者の遺産取得枠が大きくなり、預貯金などの他の遺産を相続しやすくなるメリットがあります。家に住めるだけではなく、多めの遺産を取得できるので生活を維持しやすくなるでしょう。

3-3.代償金を払わなくても家に住める

配偶者が家の所有権を取得するには、他の相続人へ代償金を払わねばならないケースもあり、払えない場合には家を出ていかざるを得えないケースもありました。

配偶者居住権を取得すれば他の相続人へ所有権を取得させられるので、代償金を払わなくても家に住み続けやすくなります。

4.配偶者居住権の注意点

配偶者居住権を設定する際には以下のような点に注意しましょう。

4-1.配偶者居住権は売却できない

配偶者居住権は配偶者のみに認められる権利なので、売却できません。

たとえば介護施設へ入所するのにまとまったお金を用意したいとき、配偶者居住権を取得した配偶者は家を売ってお金を得ることができません。

配偶者居住権を放棄する代わりに建物の所有者に対価を求めるか、所有者の承諾を得て第三者に賃貸するくらいしか、お金を得る方法がないので注意が必要です。

4-2.修繕などの費用負担の問題がある

不動産を維持していくには、修繕費などの費用が発生するものです。

配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者と所有者が話し合って費用負担方法を決めなければなりません。

配偶者と所有者の関係が円満でない場合やコミュニケーションをとりにくい場合、費用負担の話し合いがスムーズに進まず精神的負担も大きくなるでしょう。

4-3.所有者による売却が困難になる

配偶者居住権が設定されている家も、所有者は売却できます。ただし配偶者居住権がついている以上、購入者は実際に居住できません。

買い手がつきにくいため配偶者居住権つきの家を売るのは、現実的に難しくなるケースが多数です。

5.配偶者居住権の施行時期

配偶者居住権に関する規定が施行されたのは2020年4月1日であり、現在すでに有効です。配偶者が遺産分割時に希望して全員が合意すれば、配偶者居住権を取得できます。

6.配偶者居住権については弁護士へご相談を

配偶者居住権にはメリットもデメリットもあるので、設定の際には所有者との関係性なども踏まえて慎重に検討すべきです。そのため、弁護士から法律的なアドバイスを受けてから判断されるのが良いです。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れていますので、関心や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産相続に強い弁護士の特徴

遺産分割や遺留分など「相続」に関する案件を依頼するなら「遺産相続に強い弁護士」を選ぶべきです。

ひとことで「弁護士」といってもそれぞれ得意分野、専門分野があるので、誰でもよいわけではありません。また、人生にそう多くあるものではない重大事項を任せるのですから、相性も重要です。

今回は遺産相続に強い、頼りになる弁護士の特徴や選び方を京都の弁護士がご紹介しますので、相続案件のご依頼を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産相続に強い弁護士の特徴

遺産相続に強い、頼りになる弁護士の特徴として、以下のような点をあげられます。

1-1.遺産相続の解決実績が豊富

1つは遺産相続案件についての解決実績です。

一般的に、数多くの遺産関係事件を解決した経験が多ければ、その分知識やノウハウも蓄積していると考えられます。

これまでの事件を参考にした実践的なアドバイスも期待できるでしょう。

当事務所は1983年創業の老舗法律事務所であり、これまで遺産額が8億円以上の大規模相続の案件や多数の不動産が絡む案件、権利関係が複雑で難しい案件など、多数の案件を解決して参りました。

解決実績として不足はないと自負しております。

1-2.遺産相続関係の業務を多く取り扱っている

過去にたくさんの遺産相続案件を取り扱っていても、現在はあまり取り扱っていない事務所もあります。積極的でない事務所に依頼しても、良い解決は望みにくいと思われます。

現在においても積極的に遺産分割や遺留分、遺言書作成等の案件に注力している弁護士事務所を選ぶことが重要です。

1-3.研究熱心

遺産相続分野においても、さまざまな法律や制度の変更があります。たとえば最近では相続法が大きく改正され、遺産分割や遺留分、遺言書についての取り扱いが変更されました。

依頼する弁護士を選ぶなら、法改正や制度の改正、判例の変更などについて研究熱心で最新の情報へ更新している人を選びましょう。

1-4.他業種と連携している

遺産相続案件を解決するには、弁護士だけではなく司法書士や税理士の力が必要となるケースが多々あります。

たとえば、相続税に関する税務相談や申告は税理士の業務となります。また、遺産の中に不動産が含まれていれば、司法書士へ登記を依頼しなければなりません。

相続に力を入れている弁護士は、通常税理士や司法書士とも連携して一丸となって案件の解決に取り組んでいるものです。弁護士を選ぶ際には、他業種と連携しているかどうかもチェックしましょう。

当事務所でも遺産相続案件に力を入れている税理士や司法書士と提携していますので、安心してご相談ください。

1-5.リスクも説明してくれる

遺産分割や遺留分請求などを行うとき、依頼者にとって有利な事情ばかりがあるとは限りません。ときにはリスクもあり、不利な状況となっているケースもあるでしょう。

誠実な弁護士は、メリットだけではなくデメリットやリスクも説明してくれるものです。

問題になりそうな点もはっきり指摘してくれる弁護士に注目してみてください(ただし消極的な対応で否定的な意見しか述べない弁護士には依頼すべきではありません)。

1-6.相性が良い、信頼できる

弁護士との相性も重要です。

実際に話してみて話しやすいと感じられる人、信頼感をもてる人を選びましょう。

話しにくい人を選んでしまうと、長い遺産相続案件解決までの道のりの中で、ストレスを感じてしまいます。

2.弁護士を選ぶときに重要な視点

上記以外にも、一般的に弁護士を選ぶ際には以下のような視点が重要です。

2-1.費用が明確である

1つは弁護士費用です。

費用体系が明確でわかりやすいかどうか確認しましょう。

2-2.コミュニケーションをとりやすい

弁護士とコミュニケーションをとりやすいかどうかも確認してください。

たとえば電話がつながりやすいか、つながらなかったとしても折り返してもらえるか、メールの返事は早いか、など弁護士事務所によって対応が大きく異なります。

メールは遅くとも3営業日以内には返信してくれる弁護士事務所がよいでしょう。

2-3.時間的場所的なアクセスが良い

アクセスも重要です。

弁護士に案件を依頼すると何度も通わねばならないので、なるべく交通アクセスの良い事務所を選びましょう。

また、夜間や土日祝日の相談を希望されているのであれば、相談日時についても柔軟に対応してもらえる弁護士事務所が良いです。ご事情に応じて依頼する弁護士事務所を決定しましょう。

3.最後に

当事務所は1983年の創業以来、数々の遺産相続案件を解決してまいりました。現在も法令や裁判例の研究を欠かさず、積極的に遺産分割や遺留分関係の案件を受任しております。

親身かつ迅速丁寧な対応を心がけておりますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割と遺留分侵害額請求の違い

「遺産分割と遺留分侵害額請求の違いがわかりません」

といったご相談を受けることがあります。

遺産分割と遺留分侵害額請求は、全く異なる内容になります。

遺産分割は、法定相続人が遺産を分け合うことであるのに対し、遺留分侵害額請求権は遺言や贈与で遺留分を侵害された人が金銭的な補償を求めることです。

とはいえ、相続の場面では、「遺産分割」や「遺留分」などいろいろな言葉が出てくるので、混乱してしまうこともあるかと思います。

今回は、遺産分割と遺留分侵害額請求の違いやそれぞれが問題となる場面について、京都の弁護士が解説します。

1.遺産分割とは

遺産分割とは、法定相続人が遺産の分け方を決めることです。

不動産や預貯金などの遺産が残されたとき、遺言がなければ法定相続人が法定相続分に従って分配するのが原則です。

ただし、法律は「法定相続分」という「割合」しか定めていません。具体的にどの相続人がどの遺産を相続するのかは、本人たちが話し合って決めなければなりません。

そのための手続きが遺産分割です。

相続人が話し合って遺産分割を決めるのが遺産分割協議で、話し合いでは決められない場合には家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割方法を決定します。

2.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、不公平な遺言書や贈与によって遺留分を侵害されたとき、遺留分権利者が侵害者へ金銭請求を行うことです。

兄弟姉妹以外の相続人が法定相続人となる場合、一定額の遺留分が認められます。遺留分とは、遺言や贈与によっても奪えない最低限の遺産取得割合です。

遺言や贈与によって遺留分まで受け取れなくなると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行い、金銭的な補償を求められます。

それが遺留分侵害額請求です。

3.遺産分割と遺留分侵害額請求の違い一覧表

遺産分割と遺留分の違いについて、一覧表でまとめました。

| 遺産分割 | 遺留分侵害額請求 | |

| 当事者 | 法定相続人 | 遺留分権利者 |

| 問題となる状況 | 遺言によって相続方法が指定されていない場合 | 遺留分権利者の遺留分が侵害された場合 |

| 方法 | 遺産を分け合う。現物分割、代償分割、換価分割、共有等が可能 | 金銭賠償 |

| 進め方 | 遺産分割協議、調停、審判 | 話し合い、調停、訴訟 |

| 割合 | 法定相続分 | 遺留分 |

| 時効や期間制限 | なし | 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内 |

以下でそれぞれについて、解説します。

3-1.当事者

遺産分割の当事者は「法定相続人」です。

法定相続人となる可能性があるのは、以下の親族です。

- 配偶者

- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属

- 親や祖父母、曽祖父母などの直系尊属

- 兄弟姉妹と甥姪

配偶者は常に法定相続人になりますが、他の相続人には順序があります。

もっとも優先されるのは子どもや孫、ひ孫などの直系卑属で、2番目は親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属、3番目が兄弟姉妹と甥姪です。

なお、孫や祖父母、甥姪などは常に相続人になるわけではありません。

孫の場合には「子どもが先に死亡している場合」、甥姪の場合には「兄弟姉妹が先に死亡している場合」に代襲相続人となります。

対して、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人であり、兄弟姉妹や甥姪が相続人となっても遺留分侵害額請求はできません。

3-2.問題となる状況

遺産分割は、遺言書によって遺産分割方法が指定されていない場合に行うものです。遺産分割しないと、いつまでも遺産分割方法が決まらず名義変更などの手続きができません。

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与によって遺留分を侵害されたときに権利者が行えるものです。必ずしなければならないものではありません。

3-3.方法

遺産分割は「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法で行います。どの方法で分け合うかは相続人の話し合いや調停などの手続きによって決定します。

遺留分侵害額請求は、基本的に「金銭賠償」で解決します。ただし双方が納得すれば、不動産などで代物弁済してもかまいません。

3-4.進め方

遺産分割は、まず法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、話し合いでの合意を目指します。決裂したら家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てて解決するのが一般的な流れです。

遺留分侵害額請求は、通常遺留分権利者と侵害者が話し合って遺留分侵害額の支払い方法を決定します。

話し合いが決裂したら遺留分侵害額の請求調停を申し立てて、それも不成立となったら遺留分侵害額訴訟を提起して解決する流れとなります。

3-5.割合

遺産分割の場合、「法定相続分」に応じてそれぞれの相続人が遺産を取得します。ただし話し合いで全員が合意すれば法定相続分に従う必要はありません。

遺留分侵害額請求の場合、請求者の「遺留分」に相当する金銭を請求します。複数の遺留分権利者がいる場合、遺留分の割合は法定相続分より小さくなります。

3-6.時効や期間制限

遺産分割協議には時効や期間制限はありません。相続開始後何年が経過しても遺産分割できますし、放置しているなら早めに行うべきです。

一方、遺留分侵害額請求の場合「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。

4.最後に

遺産分割や遺留分侵害額請求でわからないことがありましたら、お気軽に京都の益川総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

法定相続分と遺留分の違い

「法定相続分」と「遺留分」には大きな違いがあり、全く異なるものといっても過言ではありません。

遺産分割協議の際に重要なのは法定相続分、不公平な遺言や贈与があったときに問題になるのが遺留分です。

「法定相続分」と「遺留分」を混同してしまう方も多いです。

今回は法定相続分と遺留分の違いについて、京都の弁護士がわかりやすくご説明しますので、遺産相続された方はぜひ参考にしてみてください。

1.法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人に認められる原則的な相続割合です。

遺産分割を行うときには、基本的に法定相続分に従って相続人が遺産を分配します。

たとえば、配偶者と1人の子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。

ただし、法定相続人が全員納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。

2.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。

遺贈や贈与によって遺留分を侵害されると、侵害された遺留分権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額」を請求できます。

不公平な遺言や贈与が行われると、配偶者や子どもなどの親しい相続人であっても遺産をまったく、あるいはほとんど受け取れなくなる可能性があります。

それでは相続人の期待が害されるので、親しい相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が保障されているのです。

遺留分が侵害されたときに相手に請求できるのは「お金」であり、不動産や株式などの「遺産そのもの」を取り戻すことはできません。

3.法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。

3-1.認められる人

まずは「認められる人」が違います。

■法定相続分が認められる人

法定相続人になる可能性のあるのは以下の親族です。

- 配偶者

- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属

- 兄弟姉妹、甥姪

配偶者以外の相続人には順序があります。

- 子どもや孫などの直系卑属がもっとも優先される第1順位

- 親や祖父母などの直系尊属が次に優先される第2順位

- 兄弟姉妹と甥姪はもっとも劣後する第3順位

■遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、相続人となった以下の親族です。

- 配偶者

- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹と甥姪が相続人になっても遺留分が認められません。

3-2.割合

法定相続分と遺留分では、認められる割合も異なります。

■法定相続分の割合

法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なってきます。

- 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1

- 配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1

- 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

- 子どものみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割

- 親のみが相続人…両親なら2分の1ずつ、両親のいずれかのみなら全部

- 兄弟姉妹のみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割

全員分の法定相続分を合算すると1(100%)になります。

■遺留分の割合

遺留分は「最低限度の保障分」なので、全員分を足しても1(100%)にはなりません。

全員分を合わせた遺留分の割合は以下のとおりです。

- 親などの直系尊属のみが相続人(遺留分権利者)…遺産全体の3分の1

- それ以外のケース(配偶者や子ども、孫が相続人に含まれる場合)…遺産全体の2分の1

相続人が複数いる場合、上記の割合を法定相続分で割り算して分配します(ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分が2分の1です)。

たとえば配偶者と2人の子どもが遺留分権利者となる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。

3-3.問題となる場面

法定相続分と遺留分は、問題となる場面がまったく異なります。

■法定相続分が問題となる場面

法定相続分が問題になるのは、「遺産分割」を行うときです。

遺産分割協議や調停、審判では基本的に「法定相続分」に従って遺産を分配します。

ただし遺言書によって相続分が指定されていたら、遺言内容が優先されるので法定相続分は適用されません。

たとえば長男と次男が相続する場合でも「遺産を全部長男に相続させる」と書いてあったら、法定相続分は適用されず、次男はまったく相続できなくなります。

■遺留分が問題となる場面

遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与が行われたときです。

たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言が遺されて次男がまったく相続できなくなると、次男は長男へ遺留分侵害額請求ができます。

3-4.請求期限と争いを解決する方法

法定相続分に従って行う遺産分割に期限はありません。

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てて解決を目指します。

遺留分侵害額請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行わねばなりません。

相手との話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立て、不成立になったらあらためて地方裁判所(簡易裁判所)で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

当事務所では遺産相続に関するアドバイスや交渉、調停などの代理サポートに積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で相続トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割協議書のひな形(書式、テンプレート)と書き方を弁護士が解説

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

「どのように書けばよいのかわからない」といったご相談も多数お受けします。

そこでこの記事では遺産分割協議書の正しい書き方を、ひな形つきで弁護士が解説します。

これから遺産分割協議書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。

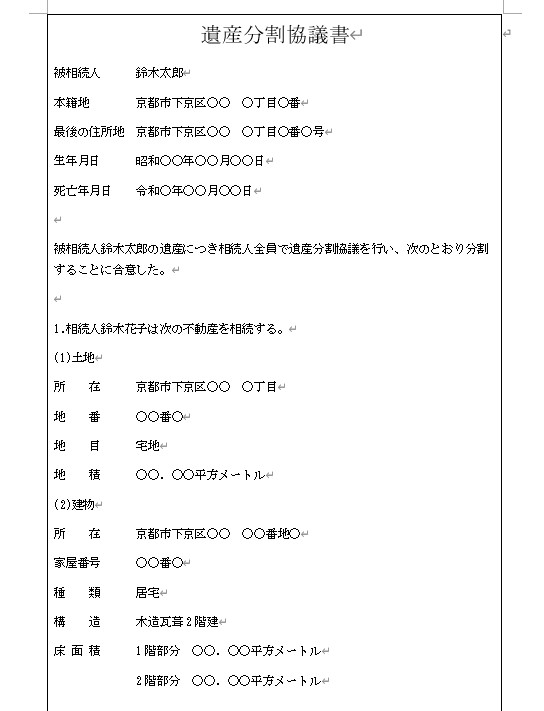

1.遺産分割協議書のひな形(書式、テンプレート)

まずは遺産分割協議書のひな形を掲載するので、全体をみてみましょう。

2.遺産分割協議書の書き方

上記のひな形を参考に、遺産分割協議書の書き方のポイントを説明します。

2-1.被相続人の表示

まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書いて、被相続人についての情報を表示しましょう。

具体的には以下の内容を書く必要があります。

- 氏名

- 本籍地

- 最後の住所地

- 生年月日

- 死亡年月日

本籍地は「死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)」に記載されており、住所地は住民票にかかれている住所です。2つは異なるケースがあるので、間違えないように注意しましょう。

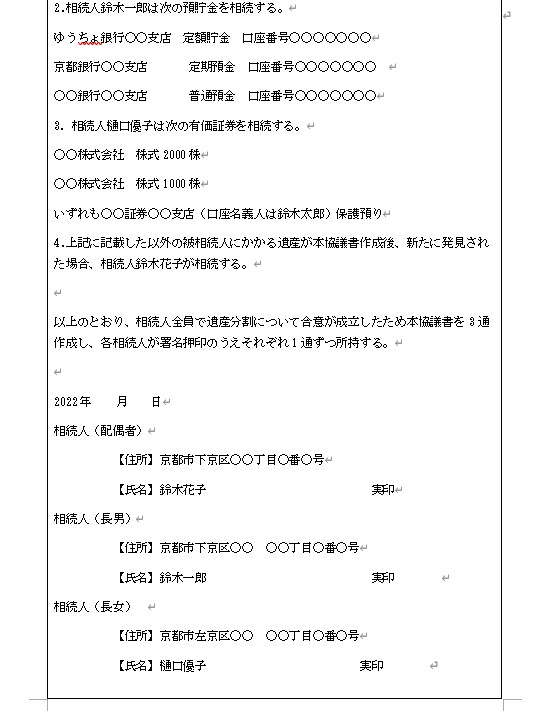

2-2.ひな形にない財産の表示方法

上記のひな形では不動産と預貯金、株式の表記をしましたが、他に現金や自動車を取得する場合もあります。

■現金の表示方法

現金を取得する相続人がいる場合、以下のように記載しましょう。

相続人鈴木一郎は次の遺産を取得する。

【現金】 金3,000,000円

■自動車の表示方法

車検証を確認し、以下の情報で車両を特定しましょう。間違えると車の名義変更ができない可能性もあります。

・車名 ○○○

・登録番号 〇〇1234567

・型式 ABC-D123

・車台番号 L123S-3456789

2-3.後日に発見された財産の取り扱いを定める

遺産分割協議書を作成する場合、「遺産分割後に発見された遺産の取り扱い」についても記載しておくべきです。

取り決めをしておかないと、遺産分割後に新たに財産が発見されたとき、また話し合いのやり直しになってしまいます。

新たな遺産については、できれば「相続人のうち1人」が取得すると定めておくのがよいでしょう。そうすれば、あらためて全員が参加して話し合いをする必要がありません。

上記ひな形では被相続人の配偶者である鈴木花子氏が取得する内容にしています。

ただしどうしても誰が新たな遺産を取得するか決められない場合には、「発見されたときに相続人全員があらためて協議する」と定めておきましょう。

2-4.代償金を払う場合の書き方

不動産を相続する場合、不動産を取得する相続人が他の相続人へ「代償金」を払って清算するケースがよくあります。

その場合、以下のように表記しましょう。

相続人鈴木花子は、第〇条に記載する遺産を取得する代償として、相続人鈴木一郎及び樋口優子に対してそれぞれ金500万円を2022年〇月〇日までに支払う

2-5.換価分割の場合の書き方

不動産を売却して現金で分ける方法を「換価分割」といいます。

換価分割する場合の遺産分割協議書の書き方は以下のとおりです。

■相続人全員で売却する場合

相続人らは次の不動産を売却し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記手続き費用、譲渡所得税その他売却にかかる費用)を控除した残りの金額を、相続人鈴木花子が2分の1、相続人鈴木太郎及び樋口優子がそれぞれ4分の1ずつ取得する

■相続人の代表者が売却する場合

1.次の不動産は相続人鈴木一郎が取得する。

土地と建物の表示

2.前項の不動産を売却し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記手続き費用、譲渡所得税その他売却にかかわる費用)を控除した残りの金額を、相続人鈴木花子が2分の1、相続人鈴木太郎及び樋口優子がそれぞれ4分の1ずつ分配する

3.最後に

遺産分割協議書は、相続人の構成や分け方によって表記方法を変える必要があります。

正しく作成しないと名義変更などの手続きを受け付けてもらえないリスクが発生します。

京都・滋賀・大阪・兵庫で遺産相続をされた方は、益川総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。