遺留分

遺留分請求を行った【お客様の声】

Warning: Undefined array key "file" in /home/itso20/kyoto-masukawalaw.com/public_html/souzoku.kyoto-masukawalaw.com/wp-includes/media.php on line 1763

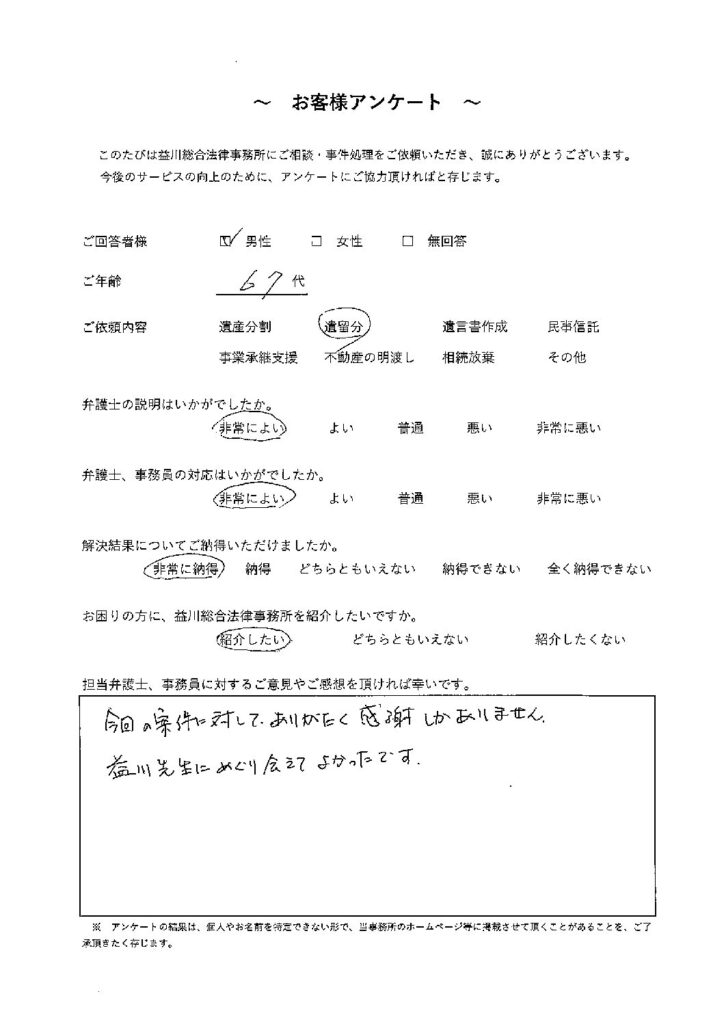

・ご回答者様

男性

・ご年齢

60代

・ご依頼内容

遺留分

・弁護士の説明はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・弁護士、事務員の対応はいかがでしたか。

■非常によい ▢よい ▢普通 ▢悪い ▢非常に悪い

・解決結果についてご納得頂けましたか。

■非常に納得 □納得 ▢どちらともいえない ▢納得できない ▢全く納得できない

・お困りの方に、益川総合法律事務所を紹介したいですか。

■紹介したい ▢どちらともいえない ▢紹介したくない

・担当弁護士、事務員に対するご意見やご感想を頂ければ幸いです。

今回の案件に対して、ありがたく感謝しかありません。

益川先生にめぐり会えてよかったです。

■コメント

「遺産を全て他の兄弟に相続させる」との遺言書があった事案です。

この場合、全財産を取得した相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うのですが、ご依頼者も生前贈与を受けておられたため、慎重な交渉が必要でした。

また、不動産の評価額についても、争いとなった事案でした。

最終的には、ご依頼者が受けていた生前贈与を一切考慮せず、また、不動産の評価額についても当方主張の金額を前提とした和解が成立したため、ご依頼者から大変喜んで頂けました。

遺留分請求を行う方が、生前贈与を受けているケースも多々ありますが、本事案のように、かかる生前贈与を考慮せずに、解決できることもあります。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

家督相続を相続人たる長男から主張された時の対処法

日本でも、生前は家督相続が採用されていました。

そして、現在でも、長男から他の相続人に対して、「自分が家督を継ぐから、相続財産を全て取得するべきである」旨の話をされることがあります。

そこで、今回は、相続人である長男から家督相続を主張された場合の対処法について、京都の弁護士が解説いたします。同じ状況の方は、是非参考になさってください。

1.家督相続とは

家督相続とは、戦前の日本で採用されていた遺産相続の方法で、家督である長男が相続財産を全て取得する相続方法です。

当時の日本では、家制度が確立されており、家のトップである戸主(長男)が全ての財産を取得していたのです。

この家督相続は、昭和22(1947)年5月2日まで施行されていましたが、戦後において重視された法の下の平等の理念等に反するため、戦後すぐに廃止されました。

しかし、現在でも、長男から、家督相続を主張されることは比較的多くのケースでみられます。

2.遺言書がある場合

長男が家督相続を主張するケースでは、「長男にすべての財産を相続させる」旨の遺言書が作成されていることも多いです。

このような場合には、下記の通り、他の相続人は長男に対して、遺言書が無効である旨を主張するか、又は遺留分の請求を行うことになります。

2-1.遺言書が無効である旨主張する

遺言書が無効である理由としては、①遺言書が偽造である、②遺言書作成当時、被相続人が認知症であり遺言能力がない、との2つの主張がされることが多いです。

①の遺言書が偽造である旨の主張は、遺言書が公証役場で作成されたものでなく、自筆証書遺言である時に、主張されることが多いです。

この場合には、被相続人の筆跡との同一性、遺言書の体裁等、被相続人に遺言書作成の動機があるかや、遺言書作成に至る経緯、遺言書の保管状況や発見状況等をもとに、その遺言書が偽造であるか否かが判断されることになります。

この辺りは、「遺言書の偽造が疑われる場合の判断要素は何?」という記事で詳しく解説していますので、興味がある方は参考になさってください。

②の被相続人には遺言能力がない旨の主張は、遺言書作成当時、被相続人が認知症を患っている時に主張されることが多いです。

この場合には、認知症の程度、遺言書の内容の複雑性、被相続人に遺言書作成の動機があるかや、遺言書作成に至る経緯、年齢などをもとに、被相続人に遺言能力が認められるか否かが判断されることになります。

この辺りは、「遺言能力とは?認知症の高齢者が作成した遺言書は有効なのか。」という記事で詳しく解説していますので、興味がある方は参考になさってください。

2-2.遺留分侵害額請求を行う

もし、「長男に全財産を相続させる」との遺言書が有効であったとしても、他の相続人は長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限度の遺産取得割合をいいます。

配偶者や子どものみが法定相続人になる場合には、遺留分の割合は2分の1となります。その割合を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得します。

例えば、6,000万円の遺産があって、相続人が長男、長女、次男であるとします。

この場合、長女や次男にも6分の1ずつの遺留分が認められます。そのため、長女や次男は、長男に対して、1,000万円ずつの遺留分の請求が可能となるのです。

但し、遺留分侵害額請求には時効があるので、気を付けましょう。

相続開始と遺留分侵害の両方の事実を知ってから、1年以内に請求しないと権利が失われてしまいます。

遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」との記事で詳しく解説していますので、是非参考になさってください。

3.遺言書がない場合

遺言書がない場合には、長男がいくら家督相続を主張しようが、相続人は法定相続分に応じて、遺産を取得します。

長男であろうが、他の子どもであろうが、法定相続分は変わりません。

そのため、他の相続人は長男に対して、まずは法定相続分が長男と他の相続人で変わらないことを説明することになります。

それで、長男が納得すれば、法定相続分に応じて、相続人が平等に遺産を取得すれば良いです。

他方、説明してもなお長男が納得しなければ、弁護士に依頼頂くのが良いと思います。弁護士がおらず、兄妹だけの話合いであれば、長男も他の兄妹を押し切れると考えがちですが、弁護士が入ると諦めることが多いからです。

もちろん、弁護士に依頼頂いたからといって、弁護士がご依頼者の意向を無視して対応することはありません、もし、ご依頼者に、全部は嫌だけど少しだけ長男に多く遺産を渡したい等のご意向があれば、そのご意向を踏まえて対応を行っていくことになります。

4.最後に

今回は、相続人である長男から家督相続を主張された場合の対処法を解説いたしました。

戦後すぐに家督相続という制度は廃止されていますが、今でも長男から家督相続の主張がされることは少なくありません。

益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。長男から家督相続の主張をうけた方などは、是非お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産相続の際における老朽化した建物の取扱いについて

遺産の中に、老朽化した建物がある場合、遺産の評価の際に老朽化した建物の解体費用を考慮できるのでしょうか?

また、遺産分割前に、老朽化している相続建物を解体することは認められているのでしょうか?

この記事では、遺産相続の際における老朽化した建物の取扱いについて、京都の弁護士が解説します。相続財産の中に、老朽化した建物がある方は、是非参考になさってください。

1.遺産の評価の際に建物の解体費用を考慮できるのか?

それでは、遺産の中に老朽化した建物がある場合、遺産の評価額を決める際に、その建物の解体費用を考慮できるのでしょうか。

建物の解体費用を考慮できるのであれば、建物の価格は0円と評価して、その上解体費用も差し引くことになります。

これが問題になる典型的な場面は、下記の通りです。

■問題になる典型的な場面

①遺産分割において、相続人の一人が老朽化した建物に加えてその建物が存在する土地の取得を希望している場合に、その相続人が、土地建物の評価にあたって、解体費用を考慮すべきと主張する場面

②遺言書によって、その老朽化した建物も含めて遺産全部を相続人の一人が取得して、他の相続人が遺留分侵害額請求をした際に、遺産全部を取得した相続人が、老朽化した建物の解体費用を考慮すべきと主張する場面

このように、老朽化した建物の解体費用を考慮できるかは、遺産分割においても遺留分においても、どちらのケースでも問題になります。なお、遺留分については、「遺留分侵害額請求をしたい方へ」という記事で詳しく解説していますので、興味がある方は、参考になさってください。

そして、老朽化した建物であっても、遺産の評価の際に、建物の解体費用は考慮できないのが一般的です。

なぜなら、遺産分割においても、遺留分においても、遺産をそのままの状態で評価すべきであり、建物の解体については、遺産取得後の事後的な事情にすぎないためです。

但し、相続人全員が同意した場合には、建物の解体費用を考慮することができます。そのため、建物の解体費用を考慮したいのであれば、まずは他の相続人にその申し出を行ってみるのがよいでしょう。

特に、遺産分割の場合には、だれもその老朽化した建物の取得を望まない場合、その建物が相続人全員の共有になってしまいます。他の相続人も、その老朽化した建物が共有になってしまうぐらいなら、建物の解体費用を考慮した方がマシだと考えることもありますので、遺留分の場合に比べれば、解体費用を考慮してもらえる可能性は高いでしょう。

2.遺産分割前に建物を解体することはできるのか?

それでは、遺産分割前に、老朽化している建物を解体することはできるのでしょうか?

他の相続人全員が同意している場合は、遺産分割前であっても、老朽化している建物の解体を行うことが可能です。

一方、相続人の中に、1人でも解体に同意していない人がいる場合には、原則として、建物の解体は許されていません。なぜなら、遺産分割が完了するまでは、その老朽化している建物も、相続人全員の共有状態になっているためです。

この不動産の共有の話については、「共同相続した不動産を分割する方法」という記事で、詳しく説明していますので、興味がある方は参考になさってください。

そして、他の共有者の同意なく、建物の解体を行ってしまった場合、他の共有者から損害賠償請求を受けてしまったり、最悪の場合、建造物損壊罪で刑事告訴などがされかねませんので、注意が必要です。

一部例外として、建物が今にも倒壊して隣家に迷惑がかかりそうな場合などには、共有者全員の同意がなくても、保存行為として、建物の解体が許容されることはありますが、その判断が難しい上、例外的なケースですので、弁護士に相談の上、行って頂くのがよいでしょう。

3.最後に

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。

老朽化した建物を含めて、相続問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産相続時における株式の価値はどうやって評価するの?

「遺産分割や遺留分の時に、上場していない株式の価値はどうやって評価するのでしょうか?」といったご相談を受けるケースがあります。

お亡くなりになった方(被相続人)が会社経営者であった場合などは、未上場株式の価値が問題になることも多いです。

今回は、遺産相続時における、株式の評価方法について、京都の弁護士が解説します。相続の際に株式価値が問題になりそうな方は、是非参考にされて下さい。

1.上場株式の場合

上場株式の場合、株価が公表されているため、当該価格をもとに、株式数を掛けて、株式の価格を割り出せばよく、さほど問題は生じません。

どの時点の株価を使用するかという、評価時点は問題になりますが、一般的に遺産分割の場合には遺産分割時の株価を、遺留分の場合には相続時点(お亡くなりになった日)の株価を使用します。

この辺りの、遺産の評価時期の話は、「相続不動産の評価方法や基準時について」というコラムで記載しておりますので、気になる方は参考にされて下さい。

2.非上場株式の場合

非上場株式の場合、上場株式の場合と異なり、相場というものがありません。そのため、過去のご依頼者の方の中にも、「上場していない株式の評価は0でしょうか?」と誤解されていた方もいらっしゃいます。

しかし、非上場株式であっても、その評価が0になるわけではありません。そうでないと、どれだけ資産を有して、利益が出ている会社の株式でも評価が0になってしまい、不当な結論になるためです。

そして、非上場株式の評価方法としては、下記の方法があげられます。

2-1.インカムアプローチ(収益還元方式・配当還元方式)

インカムアプローチとは、その会社が将来獲得することが期待される収入や利益に基づいて、株価を評価する方法です。

この手法は、会社の将来の利益獲得能力を加味できる点で優れていますが、将来の計画性が必要となり、事情計画や将来情報に対するバイアス(偏り)を排除することが難しく、客観性が問題となることが多いです。

2-2.マーケットアプローチ(類似業種比準方式)

マーケットアプローチとは、その会社と同業の株価が判明している会社(上場している会社)との時価総額を比較したりすることによって、株価を評価する方法です。

要は、株価が判明している同業他社との比較によって、株価を割り出そうとする方法です。

この手法は、株価が判明している類似会社との比較によって株価を割り出すものであるため、評価の客観性の点で優れていますが、類似する上場会社がないようなケースでは使用できませんし、その会社独自の特徴については、株価に反映させることが出来ない点で一定のデメリットはあります。

2-3.コスト・アプローチ(純資産方式)

コスト・アプローチとは、その会社の純資産をもとに株価を評価する方法です。

この手法は、帳簿上の純資産をもとに株価を割り出すものであるため、評価の客観性の点で優れていますが、将来の利益獲得能力などを加味することが出来ない点で、一定のデメリットがあります。

2-4.混合方式

混合方式とは、上記で説明した方式を組み合わせて、株価を評価する手法です。

実務上、この混合方式を採用することが多いです。

この手法であれば、上であげた各手法の良い面を組み合わせながら、株価を算定することができます。

実際、混合方式を用いる場合には、上記の各方式で評価をした後、当該評価結果を比較検討しながら、最終的に総合評価して、株価を算出することになります。

もちろん、この総合評価の仕方も問題にはなりますが、少なくとも、上記の各方式一つで評価するよりは、合理的に株価を評価できる手法かと思います。

3.実務上の流れ

実際上、相続人間で、非上場株式の価値が争いとなった場合には、当事者間で合意を目指すことになります。

そして、当事者間で合意が出来なければ、裁判所において、鑑定を求めていくことになります。

この鑑定は、裁判所から選任された公認会計士によってなされることになりますが、鑑定を用いる場合には、事前に双方が鑑定を尊重する旨が確認されることが多いです。

4.最後に

今回は、相続時における株式の評価方法について解説しました。

遺産に未上場株式が含まれている場合、株式の価値が問題になることが多く、中々ご自身のみで対応することは難しいかと思います。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力しています。

株式の価値が問題になっている方などは、是非お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産が遺贈されてしまった場合の対処法

不動産が特定の相続人に遺贈された場合、他の相続人は十分な遺産を受け取れなくなってしまう可能性が高まります。

他の相続人としては、どのようにして権利を守れば良いのでしょうか?

この記事では、不動産が遺贈された場合の法的な対処方法を弁護士がお伝えします。

不公平な遺言書が遺されて納得できない方は参考にしてみてください。

1.不動産が遺贈された場合の影響

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人には以下のような影響が及ぶ可能性が高まります。遺贈とは、遺言によって財産を特定の人へ受け継がせることです。

1-1.他の相続人の遺産取得分が減る

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人の遺産取得分が減ってしまいます。

例えば、長男にのみ実家の土地建物が遺贈されると、遺産全体の価値は実家の分だけ減ってしまうでしょう。そうなると、他の相続人は実家を除いた遺産からしか財産を受け取れないので、結果的に取得できる遺産が減ってしまいます。

1-2.他の相続人は遺産を受け取れない可能性がある

特定の相続人に不動産が遺贈されると、他の相続人が遺産を受け取れなくなる可能性もあります。例えば、遺された遺産が実家の土地建物のみであった場合、実家の土地建物が長男に遺贈されると他の子どもは遺産を一切受け取れなくなってしまうでしょう。

このように不動産が特定の相続人へ遺贈されると他の相続人に不利益が及ぶ可能性があるので、注意が必要です。

以下では、特定の相続人へ不動産が遺贈されたとき、他の相続人として何ができるのかみてみましょう。

2.遺産分割で「特別受益の持戻計算」を行う

1つ目は、遺産分割の際に「特別受益の持戻計算」を行う対処方法です。

特別受益の持戻計算とは、特別受益を受けた相続人がいる場合にその相続人の遺産取得割合を減らす計算方法です。

特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって受けた特別な利益であり、遺贈が行われた場合にも特別受益になります。

特別受益の持戻計算を適用すると、特別受益を受けた相続人の遺産取得分を減らして他の相続人が取得する遺産相続分が増えるので、公平に遺産分割しやすくなります。

特別受益の持戻計算免除について

特別受益の持戻計算は、常に適用できるとは限りません。

被相続人(亡くなった人)が「特別受益の持戻計算免除」の意思表示をしていた場合、特別受益の持戻計算を適用できないからです。

例えば、遺言書で「特別受益の持戻計算を免除する」と書かれていたら、遺産分割時に特別受益の持戻計算ができなくなってしまいます。20年以上連れ添った配偶者へ居住用不動産を遺贈した場合には、明示的な意思表示がなくても特別受益の持戻計算免除意思が推定されます。

その場合、以下に記載する遺留分侵害額請求を検討するなどの方法を取るしかなくなるでしょう。

また、遺産内容が遺贈された不動産しかない場合にも、特別受益の持戻計算をするまでもなく他の相続人は遺産を受け取れなくなってしまいます。その場合にも、以下でご説明する遺留分侵害額請求を検討する必要性が高くなります。

3.遺留分侵害額請求を行う

特定の相続人に不動産が遺贈された場合、他の相続人は遺贈を受けた相続人に対し、遺留分侵害額請求できる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を金銭的に取り戻すための手続きです。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合である遺留分が認められます。

遺留分は遺言によっても侵害できないので、遺贈によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分侵害者へ遺留分侵害額請求ができます。

3-1.遺留分侵害額請求の効果

遺留分侵害額請求をすると、侵害された遺留分に相当する金銭を払ってもらえます。

なお、遺留分侵害額請求権は遺産そのものを取り戻す手続きではありません。請求しても不動産が共有になったり不動産そのものの所有権を取り戻せたりするものではないので、勘違いしないように注意しましょう。

3-2.遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効があります。基本的には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求者なければなりません。

1年が経過すると、時効により遺留分を取り戻せなくなってしまいます。

不動産が遺贈されて納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行う判断をして、請求手続きを進めましょう。

また、遺留分侵害額請求を行う際には、確実に時効の期間内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便を利用するようおすすめします。

4.遺言書が無効なら遺言無効確認請求を行う

遺言書に「不動産を遺贈する」が書かれていても、遺言書が無効であれば遺贈の効果は生じません。例えば、自筆証書遺言で自筆以外の部分があったり偽造変造されたりしている場合や、遺言者の意思能力が低下してから遺言書(公正証書遺言を含む)が作成された場合などには遺言書が無効になる可能性もあります。

遺言書が無効となる疑いがあるなら、遺言無効確認請求を行うのも一つの手です。調停や訴訟を行えば、遺言書が無効かどうかを法的に確認できます。

不動産が遺贈されると他の相続人の遺産取得分が減ってしまい、不公平な状況となってしまう可能性が高まります。不動産の遺贈に納得できない相続人の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産が生前贈与されていた場合の対処法

特定の相続人へ不動産が生前贈与されていたら、不動産の贈与が「特別受益」に該当する可能性があります。特別受益になる場合、「特別受益の持戻計算」によって贈与を受けた相続人の遺産取得割合が減ることになります。

また、生前贈与によって他の相続人が取得できる遺産が減ってしまった場合、「遺留分侵害額請求」によって一定額を取り戻せる可能性もあります。

この記事では、不動産が生前贈与されていた場合に他の相続人がとりうる対処方法をお伝えします。不公平な生前贈与が行われて納得できない方などは、ぜひ参考にしてください。

1.不動産の生前贈与が特別受益になるケース

不動産が生前贈与されると、その相続人に特別受益が成立する可能性が高くなります。

特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって受けた特別な利益です。

遺贈や生前贈与が行われた場合、贈与を受けた相続人に特別受益が成立する可能性があります。

生前贈与が特別受益になるのは、その贈与が婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与された場合です。例えば、結婚や養子縁組の際に不動産の贈与が行われた場合や、住むための家が贈与された場合などには通常、特別受益が成立すると考えて良いでしょう。

2.特別受益の持戻計算について

特定の相続人が不動産の生前贈与を受けて特別受益が成立する場合、贈与を無視して法定相続分に従って遺産分割すると不公平になってしまいます。特別受益を受けた相続人の財産取得分が多くなってしまうためです。

そこで、特別受益が成立する場合には、「特別受益の持戻計算」を行って特別受益を受けた相続人の遺産取得割合を減らすことになります。

特別受益の持戻計算を適用すると、特別受益を受けた相続人の遺産取得割合を減らして他の相続人の取得分が増えるので、公平に遺産分割しやすくなります。

3.特別受益の持戻計算を適用する方法

特別受益の持戻計算は、どのようにして適用すれば良いのでしょうか?

基本的には、遺産分割の際に、他の相続人が「特別受益の持戻計算を適用したい」と主張しなければなりません。

話し合いによって全員が以下の内容に合意できれば、特別受益を考慮して遺産分割ができます。

- 特別受益の持戻計算を適用すること

- 特別受益の持戻計算の方法(財産評価額や各自の遺産取得割合、具体的な遺産分割方法など)

贈与を受けられなかった相続人が特別受益の持戻計算をしたい場合には、遺産分割協議の際に特別受益の持戻計算を適用するよう主張しましょう。

合意できない場合には家庭裁判所で調停や審判を申し立てる必要があります。

4.不動産の生前贈与によって遺留分侵害額請求できるケース

不動産が生前贈与された場合、他の相続人の「遺留分」が侵害される可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

不公平な生前贈与によって遺留分すら受け取れなくなってしまった場合、他の相続人は侵害者(贈与を受けた人)に対し、遺留分侵害額請求を行って金銭で清算を求めることができます。

5.遺留分侵害額請求の対象となる贈与

生前贈与が行われても、すべての贈与が遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。贈与によって遺留分侵害額請求できるのは以下のような場合です。

- 死亡前1年以内の贈与

- 当事者が遺留分を侵害すると知って行った贈与

- 死亡前10年以内の特別受益に該当する贈与

不動産の生前贈与の場合、死亡前10年以内に行われたものであれば遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

6.遺留分を請求できる相続人

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。請求できるのは、「兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪以外の相続人です。つまり、以下のような相続人であれば遺留分侵害額を請求できます。

- 配偶者

- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属

- 親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属

一方、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪は遺留分侵害額請求できないので、遺された遺産の中から遺産分割で遺産を取得するしかありません。

7.遺留分侵害額請求は金銭を求める権利

遺留分侵害額請求は金銭を求める権利であり、遺産そのものの引き渡しを求められるものではありません。

あくまで、「遺留分侵害額」という金銭支払を請求できるだけです。

例えば、不動産が贈与されて遺留分を侵害されたとしても、不動産そのものの引き渡しを求めたり共有にしたりできません。遺留分侵害額を計算して、遺留分侵害額請求を行いましょう。

8.遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があるので要注意です。「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから遺留分を請求しないで1年が経過すると、時効が成立して遺留分を請求できなくなってしまいます。

不動産の生前贈与によって遺留分侵害を受けて納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行いましょう。

相手と話し合っても遺留分侵害額の支払方法について合意できない場合、調停や訴訟で争う必要があります。

9.不動産が生前贈与されて納得できない場合、弁護士までご相談ください

不動産が生前贈与されると、他の相続人の遺産取得分が減ってしまう可能性があります。

そのような場合でも、特別受益の持戻計算をしたり遺留分侵害額請求を行ったりして不公平感を是正できるケースが多数です。

どのように対応するのが最適か、判断しかねる場合には弁護士までご相談ください。弁護士が遺産分割や遺留分侵害額請求の代理人となることも可能です。

京都の益川総合法律事務所では相続人さまの支援に力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書を見つけた方へ

遺言書を見つけた場合、その遺言書が法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば「検認」を受けなければなりません。検認を受けずに開封するとペナルティが科される可能性もありますし、遺言書を隠したり書き換えたりすると「相続欠格者」になってしまうおそれもあります。

また、遺言書によって最低限の遺産さえ取得できなくなったら、遺留分侵害額請求ができます。

この記事では遺言書を発見した場合の対処方法をお伝えしますので、該当する相続人の方はぜひ参考にしてください。

1.遺言書の検認を受ける

遺言書を発見したとき、発見した遺言書が「法務局に預けられていない自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合には、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

検認とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確かめて記録を残す手続きです。遺言書の破棄や勝手な書き換えなどを防止するために検認が行われます。

検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁が適用される可能性もあります。

ただし公正証書遺言や法務局に預けられていた自筆証書遺言の場合には検認は不要です。

検認の手続きについて詳しくはこちらの記事に書かれているのでご参照ください。

2.遺言書を破棄したり書き換えたりすると相続欠格者となる

遺言書を発見したとき、自分に不利な内容になっていても破棄したり隠したり勝手に内容を書き換えたりしてはなりません。

このようなことをすると、相続欠格者となってしまいます。相続欠格者とは、もともと相続人であっても相続できなくなった人のことです。

遺言書に対して破棄、隠匿、書き換えなどの不正行為をすると、遺産を一切相続できなくなるのでやってはなりません。

遺言書の内容に納得できないときには、次のように遺言無効確認調停を申し立てるか遺留分侵害額請求を行いましょう。

3.遺言無効確認の手続きを行う

「発見された遺言書が無効ではないか?」と疑われるケースも少なくありません。

たとえば以下のような場合、遺言書は無効になります。

3-1.本人が書いたものではない

誰かが勝手に遺言書を書いた場合、その遺言書は無効です。

3-2.自筆証書遺言や秘密証書遺言の要式を守っていない

たとえば、自筆証書遺言で全文を自筆で書かずに一部がパソコンで書かれている、署名押印が抜けている、加筆訂正の方法が法律上の方法と異なるなどの場合、遺言書の全部や一部が無効となる可能性があります。

3-3.遺言書作成当時、本人の意思能力が低下して有効に遺言書を作成できる状態ではない

遺言書の要式は守られていても、遺言書が作成された当時に本人の意思能力が大きく低下していて有効な法律行為をできる状態でなかったら、作成された遺言書は無効になります。たとえば、遺言書作成当時に本人が重度の認知症にかかっていた場合などです。

3-4.誰かが無理やり遺言書を書かせた

人から強要されて書かされた遺言書に効果は認められません。被相続人が特定の相続人やその関係者から脅されて無理やり遺言書を書かされた場合、遺言書の効果が失われる可能性があります。

3-5.遺言無効確認調停を申し立てる

上記のような理由で遺言書が無効と疑われる場合には、家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てましょう。遺言無効確認調停では、申立人と相手方の間に調停委員が入って遺言が無効かどうかの話し合いを進めます。両者が納得すれば遺言書が無効であることを法的に確認できます。

3-6.遺言無効確認訴訟を申し立てる

調停が不成立になった場合には、遺言無効確認訴訟を提起しましょう。遺言無効確認訴訟で遺言書が無効であることを証明できれば、裁判所が「遺言書は無効」と確認してくれます。

遺言書の検認を受けても遺言書が無効になるケースはあります。遺言書の無効を争う手続きは難しいので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

4.遺留分侵害額請求を行う

遺言書が有効でも内容に納得できないケースが珍しくありません。たとえば、自分の遺産取得分が大きく減らされていたら、不公平と感じる方が多いでしょう。その場合、遺留分侵害額請求を行って金銭的な補償を受けられる可能性があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。

兄弟姉妹以外の法定相続人の場合、遺留分すら侵害されたら、最低限遺留分までは金銭によって取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害した相手へ行わねばなりません。

まずは相手と話し合い、合意できなかったら家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。それでも合意できなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起して遺留分侵害額の請求を進めましょう。

ただし、ご自身で遺留分侵害額請求を行うと、親族間で激しい争いになり、上手く解決できないケースも多々あります。弁護士が交渉や調停・訴訟の代理人をつとめることもできますので、お気軽にご相談ください。

京都の益川総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺言書を発見して対応方法に迷われた場合には、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

国際相続について

国際相続とは、遺産が海外にある場合や被相続人・相続人が海外居住している、あるいは外国籍になっている場合の相続です。

国際相続では日本人の相続とは異なる手続きが必要となるケースが多く、日本法が適用されない可能性さえあります。

どういったパターンでどのような対応が要求されるのか、正しい知識をもって対応しましょう。

今回は国際相続とはどういったものなのか、対処方法を中心に解説します。

国外財産があったり相続人が外国籍になっていたりして対応に困っている方はぜひ参考にしてみてください。

1.国際相続とは

国際相続とは、相続財産や相続関係者(被相続人や相続人)が国外にあったり外国籍になっていたりする場合の相続です。渉外相続ともいわれます。

国際相続の場合、日本法が適用されない場合もよくありますし、相続手続きに必要な戸籍謄本や不動産全部事項証明書などの書類を集められないケースが多くあります。

相続手続きが複雑になり、国内相続に輪をかけて専門的な知識と対応スキルが必要となってくるでしょう。

国際相続の典型的なケース

- 遺産の一部や全部が外国にある

- 被相続人が海外居住していた

- 海外居住の相続人がいる

- 外国人が日本で死亡した

上記のような場合、国際相続として日本の相続とは異なる対応が必要です。

2.国際相続の準拠法

国際相続が発生すると、どこの国の法律を適用するかがまず問題となります。

適用法律を「準拠法」といいます。

この点については「法の適用に関する通則法」36条・37条により、以下のように規定されています。

(相続)

36条 相続は、被相続人の本国法による。

(遺言)

37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

つまり、基本的には「被相続人(遺言者)」の本国法が適用されます。被相続人が日本人の場合には日本の法律が適用されるものと理解しましょう。

外国の法律が適用される場合

被相続人が外国人の場合には本人の本国法が適用されます。

また、被相続人が日本人の場合でも、遺産が海外に存在する場合には外国法が適用される可能性があります。

海外の法律では遺産の種類によっては「自国の法律を適用すべき」と規定されている場合があるためです。例えば、「金融資産は被相続人の本国法、不動産は所在地の法律」を適用すると規定されていたら、不動産については所在する国の法律を適用しなければなりません。

国際相続を進める際には「どの国の法律が適用されるのか」正確に見定めて、適用法の内容を調べて把握する必要があります。

3.相続人が外国籍の場合

海外居住が長くなって現地国に帰化した場合など、相続人に外国籍の方が含まれる場合には遺産分割協議書作成の際に注意が必要です。

確かに、相続人が外国籍でも被相続人が日本人なら日本法が適用されます。

ただ、相続人が外国籍の場合には遺産分割協議書を作成するための「印鑑証明書」や「住民票」を取得できません。この場合には、現地の結婚証明書や出生証明書などの書類を取得したり、宣誓供述書を作成したりする必要があります。

4.被相続人が外国籍の場合

被相続人が外国籍の場合には、被相続人の本国法が適用されます。

国によって相続に関するルールが異なるので、法律の内容を調べるところから始めねばなりません。

5.国外資産がある場合の遺産分割方法について

被相続人が日本人の場合、国外資産があっても基本的には日本法が適用されます。

相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行い、全員が合意して遺産分けを進めましょう。

ただし、国外資産の場合、日本法に従って遺産分割協議をしても必ずしも効力が発生するとは限りません。

諸外国では、遺産に不動産がある場合には「不動産の所在地の法律」を適用し、不動産以外の遺産については「被相続人の住所地の法律」を適用するなど「相続財産の種類によって準拠法が変わる制度」をとっている場合があるからです。

このように、遺産の種類によって適用法を分ける考え方を「相続分割主義」といいます。

相続分割主義が採用されているのは以下のような国々です。

- アメリカ

- イギリス

- フランス

- 中国など

アメリカの場合、州によっても法律が異なる可能性があります。

相続分割主義の国に不動産がある場合には、その国の法律に従って遺産相続を進めないと財産の引き継ぎができないケースが多く、慎重な対応が要求されます。

遺産の中に海外不動産が含まれていたら、まずは所在地国の法律を調べて「日本の遺産分割協議が有効となるのか」明らかにしなければならないといえるでしょう。

6.相続統一主義の国について

日本のように「すべての遺産について同じ国の法律を適用する」考え方を「相続統一主義」といいます。ただし、相続統一主義にも「住所地法」を適用する場合と「本国法」を適用する場合の2種類があります。

以下でそれぞれの例をご紹介します。

被相続人の最後の住所地の法律を適用する住所地法主義

- スイス

- デンマーク

- チリ

- アルゼンチンなど

被相続人の国籍法を適用する本国法主義

- 日本

- 韓国

- ドイツ

- イタリア

- オランダ

- ブラジルなど

7.まとめ

国際相続では海外の法律を調べたり海外資産の調査・把握が必要となったりして大変な手間がかかります。詳しい法的知識が求められるので、弁護士への依頼が必須となるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では遺産相続に力を入れて取り組んでおり、国際相続の解決実績も十分有しているため、国際相続に対応しなければならない方はお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺留分と生前贈与について

遺留分を算定するときには「生前贈与」が大きく関わります。

「遺留分侵害者」(遺留分を侵害する人)が生前贈与を受けた場合には、生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

「遺留分権利者」(遺留分を請求する人)が生前贈与を受けた場合には、遺留分侵害額から生前贈与分を控除しなければなりません。

今回は遺留分と生前贈与の関係について解説します。「遺留分侵害者が生前贈与された場合」と「遺留分権利者が生前贈与された場合」とに分けてみていきましょう。

1.遺留分侵害者が生前贈与された場合

まずは、遺留分侵害者が生前贈与されたケースを検討します。

遺留分侵害者とは、相続人の遺留分を侵害する人です。具体的には、被相続人から多額の遺贈や贈与を受けた人が該当します。

遺留分侵害者が生前贈与を受けた場合には、生前贈与分が遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。

生前贈与の対象には、以下のものが含まれるからです(民法1044条)

- 遺贈

- 相続開始前1年間における生前贈与

- 遺留分を侵害すると知って行われた生前贈与

- 相続人に対する相続開始前10年間における生前贈与

相続人に対する生前贈与については「相続開始前10年間」のものが遺留分侵害額請求の対象になります。死亡の10年より前に生前贈与が行われたとしても、遺留分侵害額請求の対象になりません。

なお、法改正前は相続人への生前贈与に期間制限がありませんでしたが、法改正により、遺留分侵害額請求の対象が「相続開始前10年間」に限定されました。

近年改正されたばかりで間違えて理解している方もいるので、正しい知識をもって計算を行いましょう。

遺留分と生前贈与、計算の具体例

例えば、父親が2022年9月に死亡したケースで、2013年10月に長男へ不動産が贈与されていたとしましょう。これについては遺留分侵害額請求の対象になります。

一方、2011年8月に次男へ預金が贈与されていた場合、その預金は原則として遺留分侵害額請求の対象になりません。

2.遺留分権利者が生前贈与された場合

次に、遺留分権利者が生前贈与された場合についてみてみましょう。

遺留分権利者とは、遺留分を請求する人です。

遺留分権利者も被相続人の生前に財産の贈与を受けるケースがあります。そのような場合、贈与された財産額を遺留分侵害額から控除する必要があります。

贈与を受けているなら、その分は引き算しないと遺留分侵害額と贈与財産の2重取りになってしまうからです。

遺留分権利者が受ける贈与に関する控除には、10年間などの期間制限がありません。過去に贈与を受けていたら、基本的にすべて遺留分からの控除の対象になります。

遺留分と生前贈与、計算の具体例

例えば、父親が2022年9月に死亡したケースで長男が高額な遺贈を受け取る内容の遺言書が残されていたとしましょう。長女は遺留分侵害額請求を検討していますが、過去に1000万円の預金の生前贈与を受けていました。

この場合、長女は長男へ遺留分侵害額請求できますが、遺留分侵害額からは過去に受け取った1000万円を控除しなければなりません。なお1000万円が贈与された時期は問いません。

3.遺留分侵害額の算定手順

遺留分侵害額を計算する際には、以下の手順で進めます。

STEP1 相続財産に遺留分侵害者への贈与分(相続開始前10年間の分など)を加算する

まずは相続財産を洗い出し、どのくらいの評価額になるのかを明らかにしましょう。

そこへ遺留分侵害者の受けた生前贈与分を加算します。

遺留分侵害者が相続人である場合、加算できるのは基本的に「相続開始前10年間」に行われた生前贈与分のみです。

ただし遺留分を侵害すると知って行われた場合には、10年より前の贈与分を足せるケースもあります。

STEP2 負債を控除する

遺留分からは相続債務を控除します。相続財産に借金などの債務が含まれていたら、引き算しましょう。

STEP3 遺留分割合をあてはめる

遺留分権利者の遺留分割合を当てはめて、具体的な遺留分侵害額の金額を算定します。

STEP4 遺留分権利者の受けた贈与分を控除する

遺留分権利者が生前贈与を受けていた場合、その評価額は遺留分侵害額から控除します。この場合に控除対象となる贈与には年数制限がなく、10年より前の分も控除対象となります。

STEP5 遺留分権利者が負担する負債額を加算する

遺留分権利者が負債を負担する場合には、遺留分侵害額に加算できます。

4.遺留分侵害額請求は弁護士へお任せください

遺留分侵害額請求を行うときには、弁護士へ依頼するのが得策です。遺留分侵害額の計算は非常に複雑で、素人判断では間違ってしまうケースも多いからです。

また、遺留分侵害額請求をすると相手とトラブルになり、もめて解決できなくなる事例も多々あります。できるだけスムーズに遺留分侵害額を払ってもらうには、弁護士による助けが必要といえるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では遺産相続や遺留分の問題に積極的に取り組んでいます。

不公平な遺言や生前贈与に納得できない方、遺留分侵害額請求をしたい方がおられましたら、時効が成立する前に、お早めにご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

被相続人が会社経営者や資産家の場合における遺留分の注意点

被相続人(お亡くなりになった方)が会社経営者や資産家などの場合、後継者へ遺産を集中させる遺言や生前贈与が行われるケースが多々あります。

不公平な遺言や贈与に納得できない場合には、「遺留分侵害額請求」を行って、金銭で遺産を取り戻すことができます。

今回は、被相続人が会社経営者や資産家の場合の遺留分に関する注意点をお伝えします。

後継者以外の相続人の方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

遺言や贈与が行われると、法定相続人であっても遺産をほとんどあるいはまったく受け取れない可能性もあります。

そんな時でも、相続人の「遺産を取得できるだろう」という期待を保護するため、一定範囲の相続人には遺留分が保障されます。

親が会社経営者や資産家で、後継者へ遺産を集中させる遺言を遺したり生前贈与したりしていても、後継者以外の子どもには遺留分が認められます。

後継者へ「遺留分侵害額請求」をすれば最低限の遺産は確保できるので、「遺産は受け取れない」とあきらめる必要はありません。

2.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求を行うときには、侵害者へ通知をしなければなりません。

一般的には、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求を行うケースが多数です。

相手方が遺留分侵害額の支払いに応じたら、話し合って金額や支払い方法を取り決めましょう。

合意ができたら遺留分に関する合意書を作成し、約束通りに支払いを受けると遺留分を取り戻せます。

3.遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う際には、以下の点に注意しましょう。

3-1.遺留分は金銭で取り戻す権利

遺留分侵害額請求は、基本的に「お金」による清算を求める権利です。

遺産そのものを返してもらう権利ではありません。例えば、相手が「お金の代わりに株式を渡す」と言ってきても、応じる必要はありません。

但し、相手との話し合いによる代物弁済は可能です。相手が不動産や株式などの現物で遺留分を支払いたいと希望し、こちらが了承すれば現物で遺留分を清算できます。

3-2.後継者による経営が困難となるケースもある

遺留分侵害額請求を行うと、後継者による経営の支障となる可能性があります。

その結果、会社が倒産してしまったりこれまで受け継がれてきた資産を売却しなければならなくなったりするケースも多いので、事業や資産を遺したい方の意に反する結果となるリスクが発生します。

事業や資産を遺して穏便に解決する方法を探るためには、相手との妥協点を見出さねばなりません。

自分で交渉すると適切な解決が難しくなるケースが多いので、弁護士までお任せください。

3-3.期間制限に要注意

遺留分侵害額請求には期間制限もあります。

具体的には、「相続開始と遺留分侵害」の両方を知ってから1年以内に相手へ請求しなければなりません。

確実に1年以内に請求を行ったことを証明するためにも、内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求を行うべきといえます。

迷っている間に1年が経過して権利を失ってしまう方もいるので、早めに対応しましょう。

また、遺留分侵害額請求を行ったあとには「債権の時効」が適用されます。遺留分侵害額請求をしてから、5年間で消滅時効にかかります。

なお、遺留分の期間制限については「相続開始から10年」という時効もあります。これにより相続開始や不公平な遺言の存在を知らなくても、相続発生後10年が経過したら遺留分侵害額を請求できなくなります。

3-4.トラブルになりやすい

遺留分侵害額請求を行うと、トラブルが生じやすいので注意が必要です。親族間でやり取りすると、どうしても感情的になりやすいためです。

その結果、自分で相手に遺留分侵害額を行っても、スムーズに支払いを受けられないケースが少なくありません。

もともと不仲ではなかった相続人同士でも、遺留分侵害額請求をきっかけに断絶してしまう事例も多々あります。

遺留分侵害額の返還方法について話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分に関する調停を申し立てなければなりませんし、調停も不成立になったら地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。

自分たちで遺留分侵害額請求を行うと、スムーズに解決するのは難しくなるリスクが高くなるといえるでしょう。

4.遺留分侵害額請求は弁護士へ相談を

会社経営者や資産家の相続案件で遺留分侵害額請求を行うと、金額も大きくなるケースが多く事業にも大きな影響が及ぶので、トラブルが拡大しやすい傾向があります。

当初から弁護士に任せる方が、よりスムーズに解決できるでしょう。

京都の益川総合法律事務所では、遺産相続案件に注力していますので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。