Author Archive

相続不動産から生じる賃料に対する遺留分請求

遺贈や贈与された財産の中に、賃料収入が発生する「収益不動産」が含まれていると、得られた賃料に対しても遺留分を請求できるのでしょうか?

実は収益不動産の賃料に対する遺留分請求の可否は、民法改正前後で変わってきます。

今回は収益不動産の賃料と遺留分の関係について、民法の改正内容もあわせて、京都の弁護士が解説します。

1.民法改正で「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。

遺言や贈与によって相続人の遺留分が侵害されると、侵害された相続人(権利者)は侵害者へ遺留分を請求できます。

ただし遺留分の請求方法は、民法改正によって変更されたので、それぞれについて簡単に確認しましょう。

1-1.改正前の民法は遺留分減殺請求

改正前の民法において遺留分を請求する方法は「遺留分減殺請求」でした。

遺留分減殺請求権とは、遺産そのものの取り戻しを求める権利です。

たとえば不動産が遺贈された場合、不動産そのものを請求できます。

結果として不動産は請求者と侵害者との共有となります。

1-2.改正後の民法は遺留分侵害額請求

改正後の民法で遺留分を請求する方法は「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を「お金」で清算してもらう権利です。

たとえば不動産が遺贈された場合でも、不動産そのものの引き渡しや共有は請求できません。遺留分に相当する「お金」の支払いを求められるだけです。

改正前の民法が適用されるのは2019年6月30日までに相続が発生した場合、改正後の民法が適用されるのは2019年7月1日以降に相続が発生した場合です。

2.改正前の「遺留分減殺請求」なら収益不動産の賃料を請求できる

民法改正前の遺留分減殺請求権の場合、行使すると同時に不動産が遺留分権利者のものとなって権利者との共有状態になります。

共有不動産からの賃料は共有持分権者が共有持分に応じて取得できるので、遺留分権利者にも取得する権利が認められます。

2-1.賃料分配方法の具体例

たとえば毎月の収入が30万円の物件があり、遺留分減殺請求によって不動産が「遺留分権利者3分の1、侵害者3分の2」の共有になったとしましょう。

この場合、遺留分権利者には毎月10万円の賃料を得る権利が認められます。

2-2.賃料を得られる時期は「遺留分減殺請求をした日から」

遺留分権利者が賃料を得られるのは「遺留分減殺請求を行った日から」に限られます。

相続発生後、遺留分減殺請求を行うまでの賃料は受け取れません。

収益不動産に対して遺留分減殺請求をするなら、早めに行った方がよいでしょう。

3.改正後の「遺留分侵害額請求」の場合は賃料請求できない

民法改正後の遺留分侵害額請求の場合、権利者は収益不動産からの賃料は受け取れません。

改正前の民法にあった「遺留分減殺請求をした場合の果実(収益不動産の賃料など)」についての規定も削除されています。

遺留分侵害額請求権は、あくまで「金銭的な清算を求める権利」です。

遺産そのものを返還してもらう権利ではありません。

不動産そのものに対しては権利が認められないので、そこから発生する賃料についても権利が認められないのです。

4.遺留分減殺請求できるケースとは

収益不動産の賃料を請求できるのは改正前民法の「遺留分減殺請求」に限られますが、現時点において遺留分減殺請求できるケースはどういったケースなのでしょうか?

遺留分減殺請求には「時効」が適用されるので、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。

改正民法が施行されたのは2019年7月1日であり、すでに1年半以上が経過しています。

現在まで遺留分減殺請求を行っていない場合、時効消滅してしまっている可能性が高いでしょう。

現時点において遺留分減殺請求できるケースは、多くないと考えられます。

ただし以下のような場合には、現在でも遺留分減殺請求権が時効消滅していない可能性があります。

- 2019年6月30日までに相続が発生したが、被相続人と生前交流がなく死亡の事実を最近まで知らなかった

- 2019年6月30日までに相続が発生したが、不公平な遺言書や生前贈与の事実を最近知った

- 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分減殺請求を行ったが、その後相手が応じないので交渉や調停、訴訟などが継続している

上記に該当するなら、遺留分減殺請求を行った以後の収益不動産の賃料を請求できる可能性があるでしょう。

5.遺留分に関するご相談は弁護士へ

遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求を行うと、相手に拒否されて大きなトラブルになるケースが少なくありません。

特に収益不動産が対象となる場合、「評価」して適正金額を求める必要があります。

収益不動産の評価方法は一般の住居とは異なり複雑なので、一般の方には正しく算定するのが難しいケースも多く、トラブルの種になりがちです。

弁護士へご相談いただけましたら、各遺産の適正な評価方法や遺留分の割合、遺留分侵害額をお伝えできます。相手との交渉を代行すればスムーズに解決しやすくなるメリットもあります。

京都、滋賀、大阪、兵庫で遺留分に関してお悩みの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

法定相続分と遺留分の違い

「法定相続分」と「遺留分」には大きな違いがあり、全く異なるものといっても過言ではありません。

遺産分割協議の際に重要なのは法定相続分、不公平な遺言や贈与があったときに問題になるのが遺留分です。

「法定相続分」と「遺留分」を混同してしまう方も多いです。

今回は法定相続分と遺留分の違いについて、京都の弁護士がわかりやすくご説明しますので、遺産相続された方はぜひ参考にしてみてください。

1.法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人に認められる原則的な相続割合です。

遺産分割を行うときには、基本的に法定相続分に従って相続人が遺産を分配します。

たとえば、配偶者と1人の子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。

ただし、法定相続人が全員納得すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。

2.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。

遺贈や贈与によって遺留分を侵害されると、侵害された遺留分権利者は侵害者に対し「遺留分侵害額」を請求できます。

不公平な遺言や贈与が行われると、配偶者や子どもなどの親しい相続人であっても遺産をまったく、あるいはほとんど受け取れなくなる可能性があります。

それでは相続人の期待が害されるので、親しい相続人には最低限の遺産取得分として遺留分が保障されているのです。

遺留分が侵害されたときに相手に請求できるのは「お金」であり、不動産や株式などの「遺産そのもの」を取り戻すことはできません。

3.法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分にはどういった違いがあるのか、みていきましょう。

3-1.認められる人

まずは「認められる人」が違います。

■法定相続分が認められる人

法定相続人になる可能性のあるのは以下の親族です。

- 配偶者

- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属

- 兄弟姉妹、甥姪

配偶者以外の相続人には順序があります。

- 子どもや孫などの直系卑属がもっとも優先される第1順位

- 親や祖父母などの直系尊属が次に優先される第2順位

- 兄弟姉妹と甥姪はもっとも劣後する第3順位

■遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、相続人となった以下の親族です。

- 配偶者

- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹と甥姪が相続人になっても遺留分が認められません。

3-2.割合

法定相続分と遺留分では、認められる割合も異なります。

■法定相続分の割合

法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なってきます。

- 配偶者と子どもが相続人…配偶者が2分の1、子どもが2分の1

- 配偶者と親が相続人…配偶者が3分の2、親が3分の1

- 配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

- 子どものみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割

- 親のみが相続人…両親なら2分の1ずつ、両親のいずれかのみなら全部

- 兄弟姉妹のみが相続人…1人なら全部、複数なら人数割

全員分の法定相続分を合算すると1(100%)になります。

■遺留分の割合

遺留分は「最低限度の保障分」なので、全員分を足しても1(100%)にはなりません。

全員分を合わせた遺留分の割合は以下のとおりです。

- 親などの直系尊属のみが相続人(遺留分権利者)…遺産全体の3分の1

- それ以外のケース(配偶者や子ども、孫が相続人に含まれる場合)…遺産全体の2分の1

相続人が複数いる場合、上記の割合を法定相続分で割り算して分配します(ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分が2分の1です)。

たとえば配偶者と2人の子どもが遺留分権利者となる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。

3-3.問題となる場面

法定相続分と遺留分は、問題となる場面がまったく異なります。

■法定相続分が問題となる場面

法定相続分が問題になるのは、「遺産分割」を行うときです。

遺産分割協議や調停、審判では基本的に「法定相続分」に従って遺産を分配します。

ただし遺言書によって相続分が指定されていたら、遺言内容が優先されるので法定相続分は適用されません。

たとえば長男と次男が相続する場合でも「遺産を全部長男に相続させる」と書いてあったら、法定相続分は適用されず、次男はまったく相続できなくなります。

■遺留分が問題となる場面

遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与が行われたときです。

たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と遺言が遺されて次男がまったく相続できなくなると、次男は長男へ遺留分侵害額請求ができます。

3-4.請求期限と争いを解決する方法

法定相続分に従って行う遺産分割に期限はありません。

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停または審判を申し立てて解決を目指します。

遺留分侵害額請求は、「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行わねばなりません。

相手との話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立て、不成立になったらあらためて地方裁判所(簡易裁判所)で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

当事務所では遺産相続に関するアドバイスや交渉、調停などの代理サポートに積極的に取り組んでいます。京都・滋賀・大阪・兵庫で相続トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

相続事案で相手方本人と交渉する時に言われる言葉

こんにちは。

弁護士の益川教親です。

今回は、遺留分や遺産分割のような相続事案で、相手方本人と交渉する時によく言われる言葉があるので、それをご紹介します。

私は、弁護士ですので、当然相手方本人と交渉する時は、法律に則って主張を組み立て、相手方を説得しようとします。

これに対して、相手方本人から、「法律的にはそうかもしれないですけど、道徳的・倫理的に考えたらそれはおかしくないですか。」と言われることがあります。

この言葉に対して、私は、「私は法律の専門家なので、道徳や倫理を語る立場ではないですし、少なくとも、日本は法治国家なので、法律に基づいて考えて頂く必要がありますよ。それに道徳や倫理なんて人それぞれの考え方が違いますしね。」と回答しています。

この「道徳」や「倫理」というのは、人それぞれとらえ方が違うように感じます。ちなみに、道徳と倫理の定義は下記のようになっています。

■道徳

人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わなければならない規範の総体

■倫理

社会生活で人の守るべき道理

道徳や倫理は、おおよそ人が守らなければならない道理や規範と言えるでしょうが、何か絶対的な基準があるわけではありません。

これに対して、法律は、道徳や倫理同様、人が守らなければならない規範と言えますが、道徳や倫理と違って一定の基準が存在します。

私見としては、道徳や倫理的な考えが積み重なって、法律というのが出来上がっていると考えています。ただし、私も弁護士をしていて、この結論が正義にかなっているのかと思うこともあります。

結局、何が「道徳的」や「倫理的」に正しいかということは、私も分かりません。ですが、相続案件を多く取り扱う身としては、各当事者に当事者なりの正義があると感じています。

正義の反対は他の正義であり、相続案件においては、正義同士がぶつかることが多いのではないでしょうか。

相続案件は、家族同士の争いですが、家族同士でさえ、それぞれの正義が違うのに、他人である私が当該事案の正義を判定することなどできません。

私にとっての正義は、ご依頼者の方に納得して頂くことです。

なので、私も自分なりの正義の実現のために、全力で案件に取り組みたいと考えています。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺留分の請求をしても「不動産」を返してもらえない?

「遺留分を請求したら、相手に生前贈与された不動産を引き渡してもらえるのでしょうか?」

「不公平な遺言が遺されたので、兄に遺贈された不動産を取り戻したいです。」

このように、不動産を取り戻したいというご相談を受けることがあります。

確かに不公平な遺言が遺されたり生前贈与が行われたりすると、兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」を請求できます。

ただし不動産などの遺産を取り戻せるとは限りません。何を受け取れるかは、被相続人がお亡くなりになった時期によって異なります。

今回は遺留分請求をしたときに具体的に何を請求できるのか、京都の弁護士が解説します。

これから遺留分請求をしようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分はお金を請求する権利

現在の民法において、遺留分にもとづく請求権は「お金を請求する権利」です。

つまり侵害された遺留分の「金額」を相手に支払うよう請求できます。

これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

不公平な遺言や贈与が行われたとしても、遺産そのものの引き渡しは請求できません。

たとえば不動産が生前贈与されたり遺贈されたりして遺留分が侵害されたとしても、不動産の引き渡し請求はできないのが原則です。

不動産が共有状態になることもありません。

2.話し合いで不動産を取得できるケースもある

実際に遺留分侵害額の請求をすると、当事者同士の話し合いで解決できるケースもよくあります。相手も金銭支払の代わりに不動産による代物弁済を希望するなら、不動産をもらう方法による解決も可能です。

遺留分侵害額の金額が大きい場合、相手としても支払いが難しいケースも少なくありません。そんなとき、不動産を引き渡して解決する方法は相手にとってもメリットがあります。

2-1.遺留分トラブルで不動産を取得する2つの方法

遺留分トラブルの解決方法として不動産を受け取る場合、単独で完全な権利者になる方法と共有にする方法があります。

たとえば、遺留分侵害額が1,000万円で、遺贈された不動産がちょうど1,000万円程度であれば、不動産をそのまま受け取って単独で所有者になれば問題ありません。

一方、遺留分侵害額が500万円で、不動産価額が1,000万円であれば、全部の引き渡しを受けると「もらいすぎ」になってしまいます。その場合、2分の1ずつの共有にすれば公平です。

ただし共有にすると、将来にわたって相手と不動産を共同管理しなければなりません。

売却や修繕などの際にも相手の同意が必要となり、トラブルになる可能性が高いのでおすすめではありません。

遺留分トラブルの解決方法として不動産を受け取るなら、代償金を払ってでも単独名義にしましょう。たとえば上記のケースの場合、不足額である500万円を相手へ支払って単独名義にしてもらうよう交渉してみてください。もし、代償金を支払いたくない場合には、不動産の共有にするのではなく、相手方から現金で支払いを受けるべきです。

2-2.不動産の登記も忘れずに

代物弁済として不動産を受け取る場合には、所有権の移転登記も行わねばなりません。

登記しなければ不動産が相手名義のままになってしまい、第三者へ所有権を対抗できないからです。早めに法務局で登記申請をしましょう。

3.裁判になった場合には不動産は受け取れない

遺留分侵害額請求をしても、相手が応じなければ話し合いで解決できません。

その場合、遺留分侵害額の請求調停や遺留分侵害額請求訴訟を起こす必要があります。

遺留分侵害額の請求調停は当事者同士が話し合いで解決する方法なので、交渉と同様に相手が合意すれば不動産の代物弁済によって遺留分トラブルを解決できます。

一方、遺留分侵害額訴訟になると、裁判所は金銭の支払い命令しか出してくれません。

不動産そのものを取得したいなら、仮に訴訟になったとしても、和解という話し合いで解決する必要があります。

4.法改正前に被相続人が亡くなった場合

現在の民法では、遺留分は「金銭的な清算を求める権利」ですが、法改正前は「遺産そのものを取り戻す権利」でした。

そこで、改正前に被相続人が死亡したケースで遺留分を請求するなら、遺贈や贈与の対象となった遺産そのものの引き渡しを請求できます。

不動産が遺贈されたのであれば、不動産の引き渡しや登記を請求できるのです。

これを「遺留分減殺請求」といいます。

ただし遺贈や贈与された不動産に対して遺留分減殺請求をすると、不動産が共有になってしまいます。共有状態になると将来のトラブルの種になるので、できれば金銭的に清算する方がよいでしょう。

遺留分減殺請求をした場合でも、相手が金銭賠償に応じればお金の支払による解決が可能です。

なお改正前の民法が適用されるのは2019年6月30日より前の相続に限られます。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)には時効があり「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内」に請求しなければなりません。

このことからすると、現在では多くの事案において新法の遺留分侵害額請求が適用されると考えられます。

5.遺留分侵害額請求は京都の弁護士へご相談を

遺留分侵害額請求を行う際には「何を請求するのか」「いくらを払ってもらうのか」「不動産の評価額はいくらにするのか」など、さまざまなことを決めなければなりません。

適切に判断できないと紛争が拡大し、ときには訴訟にまで発展する可能性もあります。

弁護士がサポートすれば最適な方法で遺留分を取り戻しやすくなるものです。京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分トラブルにお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

相手が遺留分侵害額請求に応じてくれないときの対処方法

遺言や贈与によって遺留分を侵害されたとき、相手に遺留分侵害額の支払いを請求しても応じてもらえないケースが少なくありません。

無視されるだけではなく、ときには相手が逆切れをしてトラブルにつながる場合もあります。

相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、以下のように対応しましょう。

1.弁護士に交渉を依頼する

ご本人が遺留分侵害額請求を行うと対応しない相手でも、弁護士が代理人として請求すると交渉に応じるケースはよくあります。弁護士が請求すると法律の要件に照らして説得できますし、相手も感情を抑えて冷静に判断しやすいからです。

たとえば本人から請求があっても「遺留分なんて知らない」「そんなものを払う必要はない」と考える方が多く、「兄妹から遺留分を請求されるなんて心外だ」ととらえる人さえいます。

そんな相手でも、弁護士が法律的な観点から「遺留分とはなにか」「法的に支払い義務があること」「いくらが適正な金額か」など説明すると、「仕方がないかな」と考え得るものです。

「このまま請求に応じない場合、家庭裁判所で調停を申し立てざるを得ない」と伝えると、相手にとってはプレッシャーとなります。

自分で遺留分侵害額請求をして話にならなかった方や、話にならなさそうな方は、一度弁護士への依頼を検討してみてください。

2.遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

どうしても相手との交渉がうまく行かない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てましょう。

「遺留分侵害額の請求調停」とは、家庭裁判所の調停委員会のサポートを受けながら、当事者が遺留分の有無や金額、支払い方法を話し合って決めるための手続きです。

相手と直接話すのではなく、裁判所の調停委員が間に入って調整してくれます。

遺留分が侵害されている場合、調停委員からも相手を説得してもらえるので、自分で話すより支払いに応じてもらえる可能性が高くなります。

2-1.遺留分侵害額調停の申立方法

■申立てができる人

遺留分を侵害された相続人

遺留分を侵害された相続人から権利を承継した人(相続人や相続分の譲受人)

■申立先の裁判所

遺留分侵害額請求調停の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

■費用

収入印紙:1,200円分

連絡用の郵便切手(裁判所によって異なりますが、~数千円程度です)

■申立書類

- 申立書と写し

- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

- 相続人全員分の戸籍謄本

- 遺言書の写しや遺言書の検認調書謄本の写し

- 遺産に関する資料(通帳の写し、取引明細書、残高証明書、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書、株式に関する資料など)

2-2.遺留分侵害額の請求調停の進み方

■第1回期日

遺留分侵害額の請求調停を申し立てると、家庭裁判所から全当事者へ呼出状が届きます。

当日家庭裁判所へ行くと、申立人と相手方が別々の待合室で待機し、調停委員から順番に呼び出されて話をします。

1回で話がまとまれば調停が成立しますが、1回で成立するケースはほとんどありません。

合意できない場合、次回の期日の予定を入れて解散します。

■第2回期日以降、話し合いの継続

調停期日は1か月に1回程度の頻度で開かれ、話し合いを継続します。

調停が開かれるのは平日の午前または午後の2時間程度です。

■調停成立

合意ができたら調停が成立します。

成立した日はそのまま帰宅しますが、1~3日程度で家庭裁判所から「調停調書」が送られてきます。

調停調書には強制執行力があるので、相手が支払いをしなかったら相手名義の預金口座や不動産などを差し押さえて回収できます。

3.遺留分侵害額訴訟を提起する

調停は話し合いで解決する方法なので、相手が応じなければ成立しません。合意できなければ「不成立」になって終了してしまいます。

次のステップとしては、地方裁判所(簡易裁判所)で「遺留分侵害額請求訴訟」を提起しましょう。

遺留分侵害額請求訴訟は裁判所が遺留分の有無や金額を決めて、判決を下す手続きです。

相手が納得しなくても遺留分が侵害されていることを証明できれば、判決で支払い命令を出してもらえます。

3-1.申立先の裁判所

遺留分侵害額請求訴訟の申立先は、地方裁判所または簡易裁判所です。

請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が管轄します。

調停とは違い、家庭裁判所ではないので間違えないよう注意しましょう。

3-2.訴訟を起こすときの注意点

訴訟で遺留分侵害額請求を認めてもらうには、遺言や贈与、遺産に関する資料を提出して「遺留分が侵害された事実」と「侵害額」を立証しなければなりません。法律的に正しい主張を行う必要もあります。素人の方にはハードルが高いので、必ず弁護士に依頼しましょう。

訴訟では相手も弁護士に依頼する可能性が高いですし、相手のみに弁護士がついてこちらにはいない状態になると、著しく不利になってしまいます。

当事務所では相続や遺留分、遺産分割に特に注力しています。

遺留分侵害額請求の交渉、調停、訴訟すべての手続きに対応いたしますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で遺留分トラブルにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺産分割において、相手方の生前贈与を指摘し、約1500万円の解決金を取得した事例【相続解決事例②】

・キーワード

遺産分割、生前贈与、不動産の評価、死後の預金引き出し、相続財産調査

・ご相談内容

ご依頼者は、遺産分割を求める側です

お母様が亡くなった後、ご依頼者の唯一の兄妹(相手方)のみがお母様の遺産を把握していましたが、ご依頼者には遺産の内容を一切知らされませんでした。そのため、ご依頼者としても、相手方がお母様の遺産を分ける気がないと考えておられました。

また、お母様の生前、相手方は不動産の生前贈与を受けており、お母様の死後には預金を引き出しているようでした。

ご依頼者としても相続財産をきちんと調査した上で、お母様の遺産を可能な限り多く取得したいとの思いで当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、速やかに相手方に内容証明郵便を送付し、相手方が把握しているお母様の遺産を開示や遺産分割協議を求めました。

これに対して、相手方から遺産の開示を受けることが出来ましたが、遺産の一部が抜けているように見受けられたため、こちらで別途相続財産調査を行い、遺産を確定しました。

並行して、相手方と遺産分割協議を行いましたが、相手方から不動産の生前贈与については考慮すべきでないとの主張や、死後の預金の引き出しについてもお母様の葬儀費用等に使用したと言うばかりで、示談交渉がまとまりませんでした。

そのため、家庭裁判所において、遺産分割調停を行い、不動産の生前贈与や死後の預金の引き出しついて争うことになりました。

遺産分割調停においては、不動産の生前贈与についてはこちらの主張が認められ、死後の預金の引き出しについては葬儀費用等のご依頼者が納得した金額のみ差し引いて、後は遺産に戻すとの処理で決着がつきました。

なお、不動産の生前贈与を前提に、当該不動産の評価額についても問題になりましたが、こちらについても実務上用いられている、現実的な金額で決着をつけることとなりました。

最終的には、ご依頼者が残されたお母様の遺産の大部分(約1500万円)を取得する形で調停が成立し、ご依頼者に大変満足頂ける結果となりました。

・コメント

当初から、納得するまで戦い抜くというご意思がご依頼者にあったため、我々もどこまでもお付き合いするという覚悟でご依頼を受けました。

最終的には、相手方がこれまでの生前贈与以外ほとんど財産を取得できないという形で調停が成立し、調停成立時に相手方と対面した際には、相手方がかなり不満そうな顔をされているのが印象的でした。

事件終了後に、ご依頼者から、「実は依頼前に、かなり慎重に弁護士を探していて、先生以外に4人の弁護士と面談していたのですが、先生に依頼してよかったです。」と言っていただきました。ご期待に応えられて何よりです。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書の内容に納得できない時の2つの対処方法

遺言書が遺されていても、遺言書の内容が不公平で「納得できない」と感じる相続人の方も少なくありません。

遺言書が不公平な場合には、「遺留分侵害額請求」をしてお金を請求できる可能性もありますし、遺言書が必ずしも有効とは限りません。

今回は遺言書の内容に納得できない場合の対処方法を京都の弁護士がお伝えします。

1.遺言書の無効を主張する

遺言書の内容に納得できない場合、まずは「遺言書が本当に有効か」を検討しましょう。

無効になれば遺言書に従わず、相続人が遺産分割協議を行って遺産分割方法を決定することになります。遺産分割協議では基本的に法定相続分に従うので、比較的公平な解決が図られることになります。

遺言書が無効になる場合

遺言書が無効になるのは以下のような場合です。

■要式を満たさない

遺言書がご自身で作成した自筆証書遺言の場合、「要式違反」で無効になるケースも少なくありません。

遺言書には厳格な要式が求められ、少しでも違反すると無効になってしまうためです。

たとえば以下のような遺言書は無効です。

- 本人が全文を自筆していない自筆証書遺言

- 日付が入っていない遺言

- 署名押印が抜けている遺言

なお、家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けていても無効になる可能性があります。

他の相続人が「検認を受けたから有効だ」と言ってきても鵜呑みにする必要はありません。

■偽造、変造

要式が整っているように見えても、偽造や変造の遺言書は無効です。特に本人と筆跡が異なる場合、途中で筆跡が変わっている場合などには注意すべきです。

■遺言時に遺言能力が失われていた

遺言者が作成した遺言書でも、作成時に遺言能力が失われていたら遺言書は無効になります。

たとえば認知症が進んで遺言内容を認識できない状態で作成された場合が典型です。

公正証書遺言であっても遺言能力がない状態で作成されると無効です。

遺言書の無効を主張する方法

STEP1 話し合う

まずは相手に「遺言書は無効なので遺産分割協議を行いたい」希望を伝えて話し合いましょう。

相手が納得すれば遺産分割協議で遺産相続方法を決められます。

STEP2 遺言無効確認調停

相手が「遺言書は有効」として譲らない場合、家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てましょう。調停委員が間に入り、遺言書が有効か無効かを話し合うことができます。

STEP3 遺言無効確認訴訟

調停が不成立になったら、遺言無効確認訴訟を提起しましょう。

訴訟では「遺言が無効である根拠」を示さねばなりません。

筆跡鑑定、本人の遺言作成当時のカルテや診断書などさまざまな証拠が必要となります。

ご自身で対応すると不利になる可能性が高いので、速やかに弁護士へ相談しましょう。

2.遺留分侵害額請求をする

遺言書が有効でも、内容が不公平なら「遺留分侵害額請求」を行える可能性があります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。

不公平な遺言により、取得できる遺産が遺留分を割り込んでしまったら、遺留分の侵害者(遺言で多くの遺産を受け取った相続人や受遺者)へ「遺留分侵害額」という金銭請求を行うことが可能です。

遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人です。

- 配偶者

- 子ども、代襲相続人である孫、ひ孫などの直系卑属

- 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

遺留分の割合は、親などの直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1、それ以外の場合には2分の1です。

遺産そのものの引き渡しは求められない

遺留分侵害額請求権は「金銭請求」を行う権利なので、遺産そのものの取り戻しはできません。たとえば遺言書で「不動産を長男へ相続させる」と書いてある場合、不動産そのものを引き渡す請求はできません。

あくまで「遺留分に相当するお金」の支払いを求めることになります。

ただし相手が現物による支給を希望し、請求者も納得した場合には物による弁済も可能です。

遺留分侵害額請求の進め方

STEP1 話し合う

まずは相手に対し「遺言によって遺留分が侵害されているので遺留分侵害額を払ってほしい」と伝えましょう。

相手が支払いに応じれば、合意して解決できます。

なお、支払い方法を分割にする場合には特に合意書を作成して公正証書にしておくよう強くおすすめします。

公正証書を作成しておけば、相手が支払わくなったときに預金や保険、給料や不動産などを差し押さえられるので、安心です。

STEP2 遺留分侵害額調停を申し立てる

話し合っても相手が遺留分侵害額の支払いに応じないなら、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。

STEP3 遺留分侵害額請求訴訟を申し立てる

調停でも合意できない場合、裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

遺言によって遺留分を侵害されたことを証明できれば、遺留分侵害額請求が認められます。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があります。

「不公平な遺言書の存在と相続開始を知ってから1年以内」に相手へ請求しなければなりません。

時効が成立すると遺留分侵害額を払ってもらえなくなるので、早めに対応しましょう。

3.最後に

当事務所は相続トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。

遺言書の内容に納得できない方には最適な対処方法をアドバイスしますので、京都・滋賀・大阪・兵庫で相続に悩まれている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

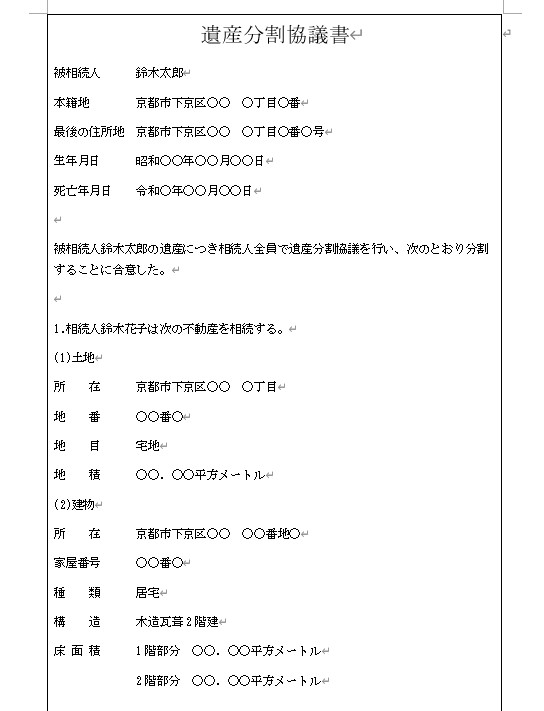

遺産分割協議書のひな形(書式、テンプレート)と書き方を弁護士が解説

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

「どのように書けばよいのかわからない」といったご相談も多数お受けします。

そこでこの記事では遺産分割協議書の正しい書き方を、ひな形つきで弁護士が解説します。

これから遺産分割協議書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書のひな形(書式、テンプレート)

まずは遺産分割協議書のひな形を掲載するので、全体をみてみましょう。

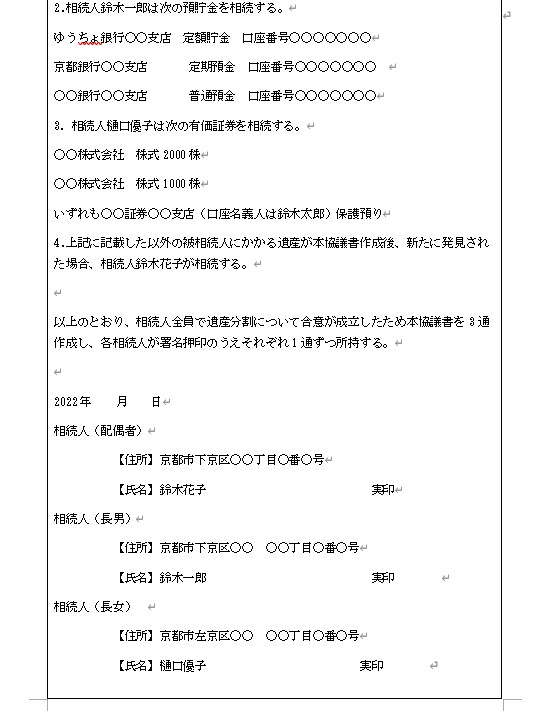

2.遺産分割協議書の書き方

上記のひな形を参考に、遺産分割協議書の書き方のポイントを説明します。

2-1.被相続人の表示

まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書いて、被相続人についての情報を表示しましょう。

具体的には以下の内容を書く必要があります。

- 氏名

- 本籍地

- 最後の住所地

- 生年月日

- 死亡年月日

本籍地は「死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)」に記載されており、住所地は住民票にかかれている住所です。2つは異なるケースがあるので、間違えないように注意しましょう。

2-2.ひな形にない財産の表示方法

上記のひな形では不動産と預貯金、株式の表記をしましたが、他に現金や自動車を取得する場合もあります。

■現金の表示方法

現金を取得する相続人がいる場合、以下のように記載しましょう。

相続人鈴木一郎は次の遺産を取得する。

【現金】 金3,000,000円

■自動車の表示方法

車検証を確認し、以下の情報で車両を特定しましょう。間違えると車の名義変更ができない可能性もあります。

・車名 ○○○

・登録番号 〇〇1234567

・型式 ABC-D123

・車台番号 L123S-3456789

2-3.後日に発見された財産の取り扱いを定める

遺産分割協議書を作成する場合、「遺産分割後に発見された遺産の取り扱い」についても記載しておくべきです。

取り決めをしておかないと、遺産分割後に新たに財産が発見されたとき、また話し合いのやり直しになってしまいます。

新たな遺産については、できれば「相続人のうち1人」が取得すると定めておくのがよいでしょう。そうすれば、あらためて全員が参加して話し合いをする必要がありません。

上記ひな形では被相続人の配偶者である鈴木花子氏が取得する内容にしています。

ただしどうしても誰が新たな遺産を取得するか決められない場合には、「発見されたときに相続人全員があらためて協議する」と定めておきましょう。

2-4.代償金を払う場合の書き方

不動産を相続する場合、不動産を取得する相続人が他の相続人へ「代償金」を払って清算するケースがよくあります。

その場合、以下のように表記しましょう。

相続人鈴木花子は、第〇条に記載する遺産を取得する代償として、相続人鈴木一郎及び樋口優子に対してそれぞれ金500万円を2022年〇月〇日までに支払う

2-5.換価分割の場合の書き方

不動産を売却して現金で分ける方法を「換価分割」といいます。

換価分割する場合の遺産分割協議書の書き方は以下のとおりです。

■相続人全員で売却する場合

相続人らは次の不動産を売却し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記手続き費用、譲渡所得税その他売却にかかる費用)を控除した残りの金額を、相続人鈴木花子が2分の1、相続人鈴木太郎及び樋口優子がそれぞれ4分の1ずつ取得する

■相続人の代表者が売却する場合

1.次の不動産は相続人鈴木一郎が取得する。

土地と建物の表示

2.前項の不動産を売却し、売却代金から売却に伴う諸費用(不動産仲介手数料、登記手続き費用、譲渡所得税その他売却にかかわる費用)を控除した残りの金額を、相続人鈴木花子が2分の1、相続人鈴木太郎及び樋口優子がそれぞれ4分の1ずつ分配する

3.最後に

遺産分割協議書は、相続人の構成や分け方によって表記方法を変える必要があります。

正しく作成しないと名義変更などの手続きを受け付けてもらえないリスクが発生します。

京都・滋賀・大阪・兵庫で遺産相続をされた方は、益川総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

遺留分侵害額請求を行い、1500万円以上の解決金を取得した事例【相続解決事例①】

・キーワード

遺留分侵害額請求、不動産の評価、示談交渉

・ご相談内容

ご依頼者は遺留分侵害額請求を行う側です。

お父様が亡くなった後、ご依頼者は唯一の兄妹(相手方)より、「父の財産を全て相手方に取得させる」旨の遺言書を見せられました。

ご依頼者は、相手方やお父様から裏切られたというお気持ちが強く、相手方に遺留分侵害額請求を行い、少しでも多くの金銭を取得したいとの思いで当事務所にご依頼されました。

・当事務所の対応及び結果

弁護士受任後、速やかに相手方に内容証明郵便を送付し、遺留分侵害額請求を行う旨の意向を伝えました。

その後、相手方も弁護士に依頼し、弁護士同士の交渉になりました。そして、当初は、相手方弁護士より、約1000万円の解決金の提示がありました。

これに対して、当方では不動産の評価額等を争いました。最終的には、当方の主張を通した上で、1500万円以上の解決金を取得する形での示談が成立しました。

・コメント

当初の相手方弁護士からの提示額も、それなりに当方に配慮されていた金額でした。

しかし、ご依頼者の「少しでも多く金銭を取得」したいとのご意向に応えるべく、粘り強く交渉した結果、当初の提示額から約500万円増加させることに成功しました。

こちらにも配慮すべき事情があったので、交渉には慎重さが要求されましたが、最終的にはご依頼者に大変満足して頂ける結果となりました。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

他の解決事例をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

相続不動産から生じる賃料の分割方法

遺産の中に賃料収入が発生する収益不動産が含まれていると、相続人間で「賃料をどのように分けるべきか」との争いが生じるケースが多々あります。

収益不動産の賃料については、遺産分割前は「相続人全員が法定相続分に従って分配」することとなっており、遺産分割後は「全部、不動産を相続した相続人のもの」となります。

今回は収益不動産の賃料の分割方法を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割前の賃料

相続が発生しても、遺産分割協議が成立するまでには時間がかかります。

その間に発生した賃料は誰のものになるのでしょうか?

法律上、遺産分割前の賃料は「法定相続人が法定相続分とおりに取得する」と理解されています(最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決)。

最終的に遺産分割協議によって収益不動産を特定の相続人が承継するとしても、遺産分割前の賃料は、それぞれの相続人が法定相続分に応じて取得できる権利があります。

1-1.賃料の分け方 具体例

- 収益不動産の賃料が月々10万円、相続人は子ども4人、相続発生時から遺産分割協議成立時まで10か月かかり、最終的に長男が物件を相続したケース

遺産分割協議が成立するまでの間に100万円の賃料が発生します。子どもたち4人にはそれぞれ法定相続分である25万円ずつ受け取る権利が認められます。

1-2.収益不動産の賃料でトラブルを避ける方法

トラブルを避けて円満に解決するには、遺産分割協議が成立するまでの間、賃料をどこか1つの口座(相続人の代表者名義の口座など)で管理し、相続人全員が可視化できる状態にしましょう。清算は月ごとでも遺産分割後まとめて行ってもかまいません。

1-3.特定の相続人が賃料を独占している場合の対処方法

収益不動産を相続すると、特定の相続人が賃料を独占してしまうトラブルも発生します。

上記のとおり、他の相続人には法定相続分とおりに賃料を受け取る権利が認められるので、独占されたら相手へ賃料の取り戻しを請求できます。

まずは独り占めしている相続人に対し、法定相続分に応じた賃料を支払うよう求めましょう。相手が応じない場合には、訴訟を起こして賃料の返還を請求する必要があります。

困ったときには弁護士までご相談ください。

2.遺産分割後の賃料

遺産分割が済んだら、賃料は全額「不動産を相続した相続人のもの」となります。

たとえば長男が不動産を相続したら、遺産分割後の賃料はすべて長男が取得します。

2-1.収益不動産を相続したときの対応

遺産分割で収益不動産を取得したら、以下のような対応を行いましょう。

・相続登記する

まずは不動産の名義変更を行うべきです。不動産を相続した場合、名義変更をしなければ相続を第三者へ対抗できません。

また近いうちに法改正により、相続した不動産の登記が義務化されることが決まっています。ペナルティを避けて自分の権利を明らかにするために、早めに法務局で相続登記を申請しましょう。

・賃借人へ通知する

収益不動産を相続したら、賃借人への通知も行うべきです。

遺産分割協議によって自分が相続人になったことを告げて、今後の賃料は自分名義の口座へ振り込むよう伝えましょう。

賃貸借契約書の巻き直し(名義変更)は必須ではありませんが、権利関係を明確にするために作成し直すことをおすすめいたします。

2-2.敷金について

収益不動産を相続したら、敷金返還債務も相続します。

敷金返還債務は「負債」の一種なので「法定相続人全員へ法定相続分に応じて相続されるのでは?」と考える方もおられるかもしれません。

しかし裁判所は「敷金返還債務は賃貸借契約に付随して大家になった相続人が引き継ぐ」を判断しています(大阪高等裁判所令和元年12月26日)。

よって収益不動産を相続したら、契約終了時に相続人が単独で借主に敷金を返さねばなりません。

なお遺産分割協議の際に「敷金については法定相続人が法定相続分に応じて負担する」と取り決めた場合には、各相続人が敷金を法定相続分に応じて支払うことも可能です。

3.遺言がある場合

遺言により、収益不動産を特定の相続人に相続させると指定されていた場合には、相続開始時から物件の所有者は指定された相続人に確定します。

よって相続開始当初から、賃料は指定された相続人が全額受け取ります。

遺産分割協議も行わないので、法定相続分に応じた分配も行われません。

4.不動産を共有する場合

遺産分割協議の結果、収益不動産を誰が相続するか決められず、相続人全員の「共有状態」にするケースがまれにあります。

共有にすると、遺産分割後も賃料を相続人全員で分配し続けなければなりません。

また共有者全員の合意がないと売却や抵当権の設定などが難しくなり、建物のリフォームの際にも他の共有者と話し合う必要があります。意見が合わずにトラブルになるケースも多いので、おすすめできません。

遺産の中に収益不動産が含まれていたら、特定の相続人を決めて相続手続きを進めましょう。

5.最後に

収益不動産は、遺産分割協議の際にトラブルの火種になるケースがよくあります。

当事務所では相続案件に力を入れて取り組むのみならず、多数の不動産会社の顧問も行っております。

京都・滋賀・大阪で収益不動産が問題になったらお気軽にご相談ください。

当事務所は、1983年創業の老舗法律事務所です。

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、遺産相続案件に強い法律事務所であると自負しております。

お悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせ下さい。